xDD(〇〇駆動開発)アンチパターン

最近、チームで非常に有益な振り返りと向き直りを行えた。やはり定期的にこれまでの道程にあった楽しかったこと、辛かったことを見つめ直すことはより良い未来を考えるうえで必要なことなのだと強く実感する。

そういった文脈で、そういえばこんなこともあったな程度の温度感で「僕の開発体制失敗談」を振り返っておきたい。自戒として、二度とこれらのアンチパターンにハマらないよう気をつけていきたいのだ。そして何かしらの形でこれを見るあなたの助けになれば幸いだ。

1. 肩書き駆動開発

中長期的なプロジェクトに参画していると、しばしば「鶴の一声」というゲリライベントに遭遇することがある。そもそも鶴の一声という言葉の由来は、周囲の動物や人を驚かせるほどに鶴の鳴き声が大きいということにあるらしい。つまり、鶴の一声には迫力があるのだ。これは正に一般的に言われる鶴の一声という言葉と合致している。何か力を持つ人がたった一言の迫力で物事をひっくり返し、前進させたり後退させたりする。

鶴の一声は、プロジェクトが停滞している状況を打破するようなものであればとてもいいものである。現実的な方針を指し示し、皆の視点を揃える目的で叫ばれた声であれば、その声は美声と呼べる。しかし現場では、なかなかそんないい鶴には出会えない。

さらに問題なのが、鶴が一羽でない場合だ。二羽以上の鶴がいる場合、現場の人間はどの鶴がより大きな声を出すのかを即座に判断しなければならない。つまりどちらの肩書きが強いのか、そしてその鶴は番いなのか否か。場合によっては二羽の鶴の間を取り持つ案を考えなければならないし、最悪のケースでは鶴同士の喧嘩に巻き込まれてしまう。そうなってしまえば我々小さきものは萎縮し何もできなくなるだろう。最近はてな界隈でバズっていた「メテオフォール型開発」もこの状況をよく示している言葉だと思う。

エンジニアを美化するつもりも卑下するつもりもないが、エンジニアは他の職種以上に「正しさ」にこだわるきらいがある。今何をするのが最も効率的で本当に必要なものはどんなものなのか。我々はそれを出来るだけ明らかにし、納得したい生き物なのだ。そんな我々にとって、「何を言ったか」ではなく「誰が言ったか」ドリブンで開発を進めざるを得ない状況は非常に大きいストレスとなる。肩書き駆動開発がもたらすものは疲弊と破滅、世界の崩壊だ。

とはいえ、たかが鶴ごときの迫力に負けてその声に盲目的に従うエンジニア自身にも責任がある。鶴といっても鳩ぽっぽと同族なのであるから、最悪耳栓をするか、自身がより大きな声を出して追い払ってしまえばいい。過去、僕は正に肩書きと迫力に動かされてしまった。丁度先日、前職の先輩とお会いした時も「お前は意外にも真面目すぎる」としみじみ言われ、当時のことを鮮明に思い出させられた。

僕はもっと、鶴とうまくやるべきだった。鶴が大きな声を出す前に静かな会話をする機会を持つなり、他の餌を与えて溜飲を下ろさせるなり、より強い鶴を連れてきて喧嘩させるなり、味方の方の鶴に守ってもらうなり、幾つか僕にも取れる手段があったのは確かだ。今思えば、あの程度の鶴の一声に驚き騒ぎ回るなど愚かの極みだ。次このようなことがあれば、もっと平和的な解決を目指したい。そして肩書きに踊らされず、僕自身の目と耳でその声の正しさを見極めたい。ときには僕自身が鶴になって戦うことも必要だと、今なら思える。

2. 妄想駆動開発

「これを開発すれば三億の金が稼げる」と夢のような話からプロジェクトがスタートすることがある。具体的な金額的目標と、その仮説を持つこと自体は非常にいいことだ。しかし、その夢のような話が実現可能なものなのか、はたまた非現実的な妄想にすぎないものなのかは冷静に見極める必要がある。

妄想駆動開発がもたらすものは「なんで今それやってんの?」という冷たい視線のストレスと「やっぱり次はあれを作ろう!」という無計画な思いつきの連鎖反応、即ち破滅と世界の崩壊だ。

いくらデータを集めたところで確実に成功するビジネスなどない。市場の変化、大手の参入、既得権益の壁、社会的規制の壁など限りなく想定不可能に近い要因があるのだから仕方ない。しかし、仮説は検証してこそ意味がある。検証とは、事実と仮説の乖離、または仮説の正当性を確かめることを言う。検証しない仮説など、夢とも理想とも呼べない単なる妄想にすぎない。夢や理想、理念に共感して行動することと、妄想に付き合うことは違う。

我々エンジニアは無駄を最も嫌う人種のはずだ。提示されたデータ、社会の現状、それなりに根拠のあるように見える仮説。例えそれが自分の仮説であろうと、自らの時間を無駄にしたくないのであれば一度全てを疑うべきなのだ。それでも可能性を感じるのであれば、シリコンバレーのようにリーンにMVPを確認しながらマイクロに仮説検証をしていけばよい。

ハーメルン現象

妄想駆動開発現場によく見られるのがハーメルン現象である。ハーメルンの笛吹き男は、ハーメルンの人々に害獣駆除の仕事を依頼され、安請け合いをしてしまった。笛吹き男パイド・パイパーは結果的に仕事を成功させる。しかしクライアント、つまりハーメルンの人々は笛吹き男に報酬を払うのを渋ってしまう。このことに憤慨した笛吹き男は、笛を吹くことで村の子供、つまり未来を連れ去る復讐を為した。

この話は昨今のIT業界では本当によくある話になっている。まず入社時点の説明と入社してからの勤務実態、ビジョンと実績が異なる場合。これはまさしくハーメルンの人々がパイド・パイパーを騙したことに当てはまる。するとパイドパイパーは何をするか。他の就職先を探しつつ、今いるメンバーの中で優秀な人材も連れて行こうとするのである。当然だ、優秀な人材は正当な評価を受けられる場所を求めている。パイド・パイパーに正当な報酬を与えなければ、彼らは未来を奪っていく。このことを企業は肝に銘じるべきである。

この寓話から我々エンジニアが学ぶべきことは、第一にハーメルンの人々が確かに報酬をくれるのか見極めなければならないということである。第二に、自らの中で確信を得て仕事を始めたのであれば、常に裏切られないよう警戒をしなければならないことも挙げられる。そして第三に、それでも裏切られた場合、我々には人材を引き抜き独立するという大層残忍な報復方法を所持していることを忘れてはならない。

とはいえ、我々はエンジニアは出来る限り笛吹き男パイド・パイパーになってはならない。妄想駆動開発においても、その妄想を妄想でないと自身で断じたのならば、責任は自身にある。全てを人に押し付けて「だからやめろと言ったのに」などとは口が裂けても言うべきでない。自らを棚に上げて人の未来を奪うことはこの世で最も忌むべき罪の一つだ。

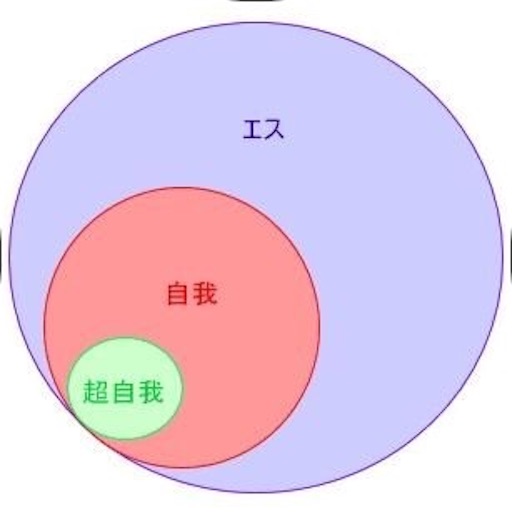

3. 自我駆動開発

エンジニアは、エゴドリブンに仕事をしたがる。新しい技術を試したい、自身のスキルアップを優先したい等のバイアスから、本来ならば簡単な仕事をわざわざ大変な仕事に変えてしまうことがよくある。自身はそれでいいのかもしれない。しかし未来の後輩エンジニアや保守担当は貴様のコードを見て死ぬ。即ちこれもまた世界の破滅をもたらす開発と言える。

破滅主義でもない以上、案件には適切なアーキテクチャを選定しよう。単純なRESTAPIを作るのにフルスタックなフレームワークは必要ないし、短期的なサービスでクオリティよりもスピードが求められているのであればドキュメントの精度はある程度犠牲にしてよい場合もある。また、近々自身の部署移動やドメイン知識が豊富な人間が抜ける予定があるのであれば、アーキテクチャの選定の前に運用計画を改善する提案をするのが先である。

言語やツール、FWは日々進化しておりそれに触れていないと他のエンジニアから遅れをとっているような気がする。それは非常にわかる。しかし、その漠然とした不安から負債を未来に残してはならない。極端な例で言えば、自分しか書けない状況でホワイトスペースという言語をドキュメントなしで業務に利用するようなことはあってはならない。

エンジニアが新技術を取り入れるのは、エゴではなく効率化を目的としなければならない。自身の市場価値を上げたいだとか言語に飽きただとかスキルアップの実感が欲しいとか、それはあなた自身にとっては非常に重要な事柄ではあるが、あなたに給与を支払っている側からすれば時には自分勝手な行為と見られかねない。

新技術を取り入れるのであれば本当に今それが必要なのかしっかりとタイミングを見るべきだ。そして何より、その有用性を周囲に説明し合意を得ておくことが自身を守る最強の証拠となる。

4. 気合い駆動開発

エンジニアは正直、基本的にどこかで手を抜いている。それは営業や事務でも同じことであるとは思うが、本気を出せば1日で終わることであっても二、三日の工数を読んでおきたいことが多い。それはセルフマネジメントという観点と、緊急の案件が舞い込んできた際のバッファというリスクヘッジの側面がある。これらは決して悪いことではない。

一方で、一定数のエンジニアは本当にギリギリの工数読みをする。限界まで頑張ったとしても何か問題が一つでも起これば破綻する計画を立てようとする。これは愚かだ。製品が完成すると想定してスケジュールを立てていた他の仲間に迷惑をかけることになるし、そのせいで結局破談になり世界も崩壊するだろう。

気合いがあることはいいことだ。しかし気合い駆動で開発をしてはならない。冗談でなく人死が出る。あなたはその責任をとれるのか。取れるわけがない。気合いで全てがうまくいくのであれば計画など最初から必要ない。気合い駆動をするのであれば無計画に突っ走る方がまだ生存確率は高いだろう。

5. お友達駆動開発

これはある程度しょうがないことではあるのだが、チームで働いているとチームメンバーの馴れ合いというか行き過ぎたお友達化が進行してしまうことがある。この開発は決して悪いことばかりではなく、仲間の為にがんばろうというモチベーションを獲得できたり、円滑なコミュニケーションが取れたりする利点はある。

しかし、人間関係は距離が近すぎると結局破綻を迎える。そして、世界は崩壊する。私はこのようなお友達駆動開発体制を作り上げてしまったことがあり、チームも自身の心も破綻させた。最終的にオフィスで首をくくる寸前まで追い詰められたのも今ではいい思い出である(そんなわけない)。ビジネスの関係は友達関係とは違う。越えてはならない一線のようなものは用意しておくととても優しい世界になる。一部、それでもその線を越えたいと思える人がいたのなら、それはとても幸運なことだから大切にしていこう。

6. 感情駆動開発

仕事をしている人は、大抵プライドを持っている。彼らのプライドは彼らの仕事の支柱になっていることも多く、それ自体は素晴らしいことだ。しかし、そのプライドを元に開発を進めてしまうと感情駆動の開発になり君は死ぬ。

古いやり方、今までうまくいっていたやり方、暗黙の独自ルール、そういったものを全て守り続ける必要などはない。世界や文化は保護するものではなく、改変していくべきものである。そのルール、やり方は本当に今もなお守り続けるべきものなのか。我々は利用者やプライドの保持者と一丸となってこのことを議論すべきだ。この議論を飛ばしてしまうと、感情や慣習に引きずられて不必要な機能を追加してしまったり、せっかく作ったものがユーザーの感情的要因により利用されなくなったりしてしまう。

人間には感情があってしかるべきである。しかし感情は業務という場において負の作用をもたらしてしまうことがある。我々はどちらの感情も尊重しつつ、最大多数の最大幸福を目指し歩み寄る姿勢を見せるべきなのである。私のおすすめは、製作者と利用者の顔を見せ合う場を設けることである。人は顔の見えない人なら簡単に批判できてしまう。しかし知り合いを批判するのは気が引ける。そういった心理学的なテクニックによって感情の軋轢を最小にとどめる努力をしていこう。

おわりに

私は現状、上司やチームに非常に感謝している。私事により、今の私は完全にお荷物状態というか不安定な状況に陥っている。誰の役にも立てない、プライベートでもパートナーの足を引っ張ってばかりで、悔しさに鳴咽する日々が続いている。それでも皆が優しくしてくれていて、どうにか私を社会と繋いでいてくれようとしていて。変な言葉のようになってしまうが、なんというか彼らに対し愛がある。そしてそんな彼らの役に立てず、何者にもなれない自分自身に本当に嫌気がさす。

今度のチームは、いいチームだ。先述したような悲惨な開発体制には決して陥らないよう自戒して終わりたい。

プログラミング教育についての雑感

初等教育にプログラミングを組み込むなどの風潮を受けて、一エンジニア及び一プログラミング講師として思うところを綴っておきたい。

私がプログラミングから学んだ最も大切なこと

バグのないプログラムなど存在しない

エンジニア界隈でこの言葉はあまりにも有名である。昨今のテスト界隈の技術発展、とくにテスト自動化(E2Eも含む)やJenkinsやCircleCIその他 CIツールの標準化に鑑みても、未だ多くのエンジニアはバグのないプログラムを実現するために様々な努力と発明を日々進めている。しかし結局まだ、銀の弾丸は完成していない。

私が受けた初等中等教育では、間違えることは恥ずかしいことであるという風潮があった。必ずしも明言されたわけではないけれど、授業中に挙手をして誤った回答をすると周囲からの嘲笑は確実にあり、また教員もそういった生徒に対し上手くフォローをできていたわけでもない。

しかし現実問題、どう防ごうとしても人間はどこかでミスをする生き物だ。そのことについて強く印象の残っていることがある。社会人一年目、先輩や上司から耳にタコができるほど聞かされた言葉だ。

チャレンジしてミスをするのは別にいい。そのミスを繰り返さないよう、次から具体的な取り組みを実施しなさい。

この言葉を聞いて、社会というものは学校とは真逆の性質を持った環境なのだと知った。例えば1000行のプログラムを空で書けば、ズバ抜けて優秀とまでは言えない平凡なエンジニアならば、一つか二つのミスを必ず犯すだろう。私の知る限り、エンジニア界隈ではそれは別に恥ずかしいことではない。むしろ「そんなのしょうがないに決まってるじゃん」という反応が返ってくるのが普通だ。エンジニアリングは、間違えるのが恥だという私の思い込みを消し去ってくれた。私はこの思い込みを私が受けた教育のせいにして「刷り込まれた」と騒ぎ立てるつもりはない。けれど、エンジニアをやっていたことで私が最も人間として成長出来た点はこの点であると今は確信している。

このお陰で、人のミスを責めるのではなく共に改善策を考えることが自然と行えるようになった。誰のせいだとか、自分だったらもっと上手くできるとか、そういった個人のレイヤーの話をすることが学生の頃に比べると圧倒的に減った。そんな話をするエネルギーがあるのならば、ミスが再発しにくい開発フローや体制、ツールを模索する方が明らかに建設的なのだ。

プログラミング的思考力

初等教育においてプログラミングを組み込む大目的として、物事を論理的に考え解決策を見つけ出すプログラミング的思考力を育むというものがあるらしい。教育庁だとか文部科学省かなんかが出している要綱に目を通したが、それ自体は素晴らしいことだと思う。生徒が生徒なりの論理を破綻なく組み立てられるようになれば、さらなる成長を期待できるだろうというのが私の意見だ。

しかしながら、先述した「間違えることは恥ずかしいことである」という風潮が解決されなければその実現は難しいように思う。大学時代、なんとなくプログラミングの講義を受けてみたことがある。理系ではない学生が理系の教授に教えられていたその空間では、学生間にも学生と教授の間にも明らかに温度差が存在していた。それなりに前提知識のある学生はスラスラと問題を解き、全く知識のない学生は何がわからないかさえわからない状態に陥った。教授はそれらの生徒に無差別かつ無慈悲に「動くプログラムを提出せよ」という課題を与える。殆どの学生が一部の出来る学生の課題をコピーして提出したという顛末は、決して私の出た大学のレベルが低いこととは関連はないと思う。

間違えることは恥ずかしい、出来ないことは恥ずかしい、悲しいけれど、この風潮は一部の社会人の間では未だ続いている。共通言語もない中で難しい言葉や知識で圧倒してマウントを取ろうとする人や、人にものを教えて自分を超えられるのを恐れる人。(特に低俗な)感情的思考で物事を動かそうとする人。

平凡で優しい人々がこういった威力のある人々と共生する為には、自らの中に「正しさ」の軸を持つことが必要であると私は強く思う。注意しなければならないのは、正しさとは誤らないことでも謝らないことでもない。件の論理的思考、というやつで自身の中でスクラッチしていく条件分岐パターンのようなものである。こういう時はどうするか、こういう人はこういう時どんなことを考えるか、相手のことを知る為には何をすべきか、自らの中でそうした社会的生存方程式を組み立てていくしかない。

私がプログラミング教育に期待すること

一つに、間違えることを恥とする風潮を軽減させてほしい。プログラミングはそれに対し非常に有効な手段であると私は考えている。どれだけ頭が良くてどれだけ運動が出来る子が居たとしても、完璧なプログラムなどいきなりは組めない。それを良い機会として、子供らの精神的成長を促してもらいたい。謂わば道徳教育として、教室というあの独特な雰囲気を持つ場所をより平和にするために、プログラミングを用いてほしい。

一つに、子供らに与える成功体験としてプログラム及びプログラミングを利用して欲しい。運動も勉強もうまく出来ない子はいる。しかし私はプログラミングを数年間やってきて、何かこれはそれらの資質とは別のものが関係しているのではないかと思うようになってきた。他の分野で輝けなく心が折れてしまう子供をキャッチする一つの機会として、プログラミングを利用してほしい。

一つに、ある程度の規格は用意するにせよ画一的かつ一方的な教育制度を作らないでほしい。プログラミングとは協調性と独創性、先見性など様々な才能を発揮できる稀有な作業である。業務でない以上、全ての子が同じコードや処理を書く必要はない。例えば入力した整数値 が10より大きいか小さいか判定するプログラムがあったとして、判定基準を10未満とするか10より大きいか、はたまた9以下か11以上とするかはその子なりの論理によって違って良いと私は思う。与えられた課題が解決されているのであれば、それは解答例として他の生徒に共有してあげてほしい。また、なぜその子がそのようにしたのか、例えば次の問題が少数を許容して9.9というような数値を入力しても正しく判定しろ、という問題であるとその子が知っていて判定を書いたのであれば、それはその子の先見性の高さの証明になる。このように、多くの課題解決方法があるプログラムという領域においてはその解法ではなくその解法に至る論理までも大切に教え、本人らに考えさせてほしい。

追伸、私はこうした話ができる方を欲しています

私はボランティア団体においてプログラミングを大学生や新社会人に向けて教えています。今回の初等教育への組み込みや諸々の動きについては未だ浅学な為、お話の中で学び合いの出来る方がいらっしゃると非常に嬉しいのです。私は気になることであれば5時間でも40時間でも議論し続けられますが、少ない時間でも構いませんのでお話しを伺わせて頂ける方がいればご連絡お待ちしております。

僕のこの手は何を掴んだのだろう

どうやらこれ何も掴んでねえな、という感覚

歳をとり、仕事を経験した。鬱を経験した。ニートも転職も経験した。たくさんの人に手を差し伸べてもらい、そして出来る限りの人に手を差し出した。相手が上にいようが下にいようが構いやしなかった。掴めるもの全てを掴みたいと思っていたし、色んなものにしがみ付いてなんとかやってきた。つまり僕はこれまで、必死に握力を鍛えていたのだ。差し伸べられた手を離さないように、握り返された手を決して離さないように、僕は常に何かを掴んで離さないよう努力していた。そんなつもりで生きてきた。

であるならば人生における「何か」、即ち「未来」のようなものを掴むことが出来たっていいだろう。掴んだものの形がはっきり分かるくらい、感覚が鋭くなってもいいだろう。誰かの手をあたたかく握ることが、少しは得意になったっていいだろう。僕はそんな風に期待していた。しかし現実として僕はまだ、相手のことを考えた器用な手の差し伸べ方を知らないし、また逆に差し伸べられた手を感動的に握り返し、その相手を心から満足させることも出来ないままだ。

それは何故か。今思えば、僕は手を限界以上に伸ばすことをしてこなかったのかもしれない。差し出された手や届く範囲のものだけを握りしめてばかりいて、届かない何かを掴もうと手を伸ばしたことは一度もなかった。それというのはつまり、出来る範囲のことしかしていないということになる。それはそれで悪いことではないが、それでは出来ることの範囲が拡がらないのもまた確かなことだ。握力を鍛えようというのならば当然、自身の限界を超えるまで筋肉を追い込まなければならない。僕は努力をしているつもりだったのだけれど、しかしそれは結果的になんの成果ももたらさない、努力とは呼べない不毛なものであったわけだ。

とはいえ、自身にそれほどストイックに向き合える人間は少ないだろう。先ほどの比喩を引き継げば、握力を鍛えなくとも「楽な握り方」のようなものは誰にだって身につけられる。何事も、なんとなしにでもとにかく続けていれば慣れてくる。効率よく物事を進めるにあたって楽なやり方を覚えていくのは重要なことであるし、当然すべきことでもある。問題は、効率化し浮いた時間に自身の可能性/能力を拡張していけるかということである。

ああ、自己啓発的なことやお説教のようなことを記したいわけではない。少なくとも僕自身はその重要な課題に充分に取り組めていなかったという振り返りをしているに過ぎない。

ではこれからはどうするか、という話になるわけだが、「じゃあこれから頑張ります」などと出来もしない嘘を吐くことを許せないのも僕の限界を象徴する心情だ。だってそうだろう、今まで出来なかったことをこれから頑張りますと言ったところで信憑性のカケラもない。具体的にどのように改善していくのか、その為には何を考えなければならないのか。少なくともその2点を明らかにしていない宣言や抱負など価値はない。そして今僕はその答えを出すことが出来ない。

それでも、大切なものを掴み損ねないために

つい最近、久しぶり連絡が取れた友人がいる。僕にもたくさんのことがあったように、彼にも色々なことがあって、諸々の事情から連絡を絶っていたのだということを聞いた。僕は彼について、人生において最も切実と言えるほどの後悔を抱いていることがある。

自らの中での彼がいかに大きな存在であったか、僕は生活の中でそれを見失ってしまった。故に、取り返しのつかないことをした。そう考えていた。しかし今回、彼と連絡が取れたことでその考えは変わりつつある。取り返しのつかないことなど、本当の意味ではないのかもしれないと思えるようになってきている。彼が死んでいたのならば、僕の中でのその出来事は取り返しのつかないものになってしまっていたかもしれない。しかし彼は生きていた。そして話をしてくれた。ならば僕らの関係を修復することも可能だろう。僕がもう間違えないように、気をつけることは可能だろう。

何千何万回と同じ言葉を繰り返している気もするが、人は不完全で、間違える生き物だ。しかし、それを自覚できる生き物でもある。生きている限り、一度の失敗に引き摺られる必要はない。やり直せるならば、丁寧にやり直せばいい。違う種類の過ちを犯してしまうのは仕方のないことで、同じ過ちを繰り返さなければそれでいい。今度こそ彼を大切に、そしてまた彼と同じように大切に思っている人を見失わないように気をつけたい。やはり僕は意気地なしで、具体的にどうするかは言えないけれども、同じ失敗をしないように気をつける。彼との再会は、そうしなければならないと強く感じる出来事だった。

自分に厳しくあることは非常に難しい。苦手だ。甘やかしたくてしょうがない。しかし自分が大切にしているものを喪うリスクを考えれば、僕は努力をしなければならない。努力をしたい。出来るかは分からないけれど、そうしていきたいし、そんな風に生きたいんだ。

怒ること、叱ること、たしなめることの違い、理不尽との死闘

怒り、という下らない快楽

怒りという感情は、人間が持つ他の感情と比較してもかなり強い力を誇る感情であると思う。瞬発力、瞬間最大風速でいえば、あらゆる感情の中で最も強いものなのではないかとさえ感じる。

さて、そんな怒りという感情はどんな時に生まれるのだろう。僕が経験則から導き出した結論としては、理不尽や納得のいかないこと、弱みを突かれた際の防衛、自己正当化の拠り所として生まれるのではないかと考えている。

仮にこの仮説を正とすると、怒りという感情は非常に独善的なものであると言える。相手を打ち負かす為や自身を守る為、という由来には客観的な観点が存在しない。つまり怒っている人間の視野は非常に狭く、自身のことしか見えていない。盲目的であり、建設的な思考が出来ない状況にあるといえる。

では、怒ることは悪いことか。それ自体が悪いわけではない。人が生きていく以上、自身を守ることはこの上なく重要なことである。それに、そもそも全く怒らない人など聖人か破滅的な思想の持ち主くらいだろう。このタイミングで吐露するとこれもまた自己正当化のような形になってしまうが、僕も怒りを覚える瞬間は多々ある。そしてそれはある程度仕方のないことであると諦めの心を持つべきであると思う。

しかし、こと教育という場においては少し話が違い、怒りという感情は悪でしかない。教育者が怒りを露わにすることは被教育者に一切の成長をもたらさない。それは一方的な攻撃、自己満足に過ぎない。僕は強く主張したい。この真理を理解していない教育者などそもそも教育者と名乗る資格はない。八つ当たりをする前に、自らの欠陥、為してきた教育の失敗を疑い、怒りの真の原因と背景を分析、建設的な改善を為すことが教育者としての義務なのだから。教育者とはいえ一人の人間であり、責任転嫁の快楽に溺れる権利はある。しかしそれは被教育者をそれに付き合わせる権利と同義ではない。この点についての反論はどうしても認められない。そしてこの文章の目的は他人を批判することではなく、自戒することであることも予め述べておきたい。

叱る、という行為に潜む幻想と毒

対して、叱る、という行為は比較的建設的な行為であると言える。相手の不足を指摘し改善を求める。なるほど被教育者の成長が期待出来る一つの有効な手法であると認めざるを得ない。僕が子供であった頃、両親は僕を丁寧に叱ってくれた。僕が新入社員であった頃、優しい先輩は適切に僕を叱ってくれた。そのおかげで今の僕がある。それは理解も納得もしている。故に、叱るという行為を批判することは僕には出来ない。

しかし、僕はどうも叱るという行為を好かない。恐らくその理由の一つに、僕が人にものを教える際に大切にしているモットーがある。

一般的に教育者と被教育者と言えば、なにかその二人の関係に明確な上下関係が存在するような聞こえがある。けれどもそれは大いなる間違いだ。教育者であろうが被教育者であろうが人間と人間であることに違いはない。立場はどうあれ、人と人、人間関係という領域においては常にそれこそが本質である。虚しいことではあるが、しかし我々が一所懸命に作り上げてきた暗黙の社会構造、ヒエラルキー、年功序列という悪習は人々に本質を忘れさせる毒を持っている。

確かに教育者と被教育者の関係において、思いやりや尊敬、謙虚等の作用により表面上の上下関係が構築されることはあるだろう。しかしその関係は、あくまでその場その時の立場や印象、感情に準拠した不確かなものだ。ある種の合意が限定的かつあやふやに存在しているだけに過ぎない。その感情が善か悪かという議論からは距離を取るとして、人の感情は何にせよ揺れ動き覆るものである。それを忘れ、年次や立場、年齢などに準拠した上下関係を構築しようとする罪深き人がいる。またその関係が絶対性を持ち永遠に続くものだと勘違う人もいる。彼らは悪習が映し出した幻にまんまと惑わされてしまった悲しくも卑しい人々だ。

何を隠そう僕自身も、そのような態度を取ってしまったことがある。今、僕はそのことを思い出すと叫ばずにはいられない気持ちになる。

当時僕がそのような態度を取ってしまった相手は、精神的に大人だった。余裕のある対応を貫き、僕をいなしてくれた。これは僕にとって、この件で唯一幸運なことだったと言えるだろう。果たして相手が彼でなかったらどうなっていただろうか。そしてその態度を受けていたのが彼ではなく、当時の未成熟な僕であったなら僕は何をしでかしてしまっていただろう。彼か僕か周囲の人間か、いずれにせよ誰かの心身は壊れてしまっていたかもしれない。そんな想像が僕の頭にへばりつき離れない。

話が逸れた。先に述べたように、一つの手法として上下関係を構築することや、マウントを取って相手に非を認めさせることを批判はしない。つまり、叱ることは悪いことではない。しかし、その関係を本質的な意味での上下関係であると勘違いをし、つけあがることがあってはならない。傲慢な振る舞いをすることはまだいい。しかしその傲慢さの根拠と目的を確実に持たなければそれは悪でしかない。人は僕は、何より自覚をしなければならないはずだ。僕は常にその意識を持たせるよう、自身に対する攻撃を続けている。

たしなめる、という行為の越境性

次に、たしなめるという行為並びにその行為が持つ意味について話したい。

改善や反省を促すという意味では、先の叱るという行為と類似したものである。一般的な感覚ではほぼ同じ行為を想像するだろう。けれども実は少しだけ意味の違う行為である。

たしなめる、という行為は立場や経験の違いを越境する権利を持つ。僕はそう捉えている。つまり、上司であろうが同僚であろうが先輩であろうが後輩であろうが、年齢や年次に限らず相手が反省すべきであると確信を持ったのなら、自身を顧みる必要もなく無条件にたしなめてよい。また一方で、たしなめられた側にはその促しを受容するか反発するかはたまた無視するか選択する権利を持つ。論理というものは、いくら本人からすれば正しそうに思えても必ず破綻の可能性をはらんでいる。人々がいくら滑らかな社会やコミュニケーションを構築しても、価値観や見解を統一することなど出来はしないのだから当たり前のことだ。

加えて、人間は完璧な生物ではないことも指摘しておかなければならない。どれほどの経験や立場があろうと間違ったことをしてしまう。首相であろうがニートであろうが常に全ての人から正しく見える人間などいない。僕自身も人にものを教える立場にありながら日々間違いだらけだ。

だから、たしなめることもたしなめられることも臆す必要はない。そこに立場などを考慮する余地はない。間違っていると感じたことをそう表明することは特別よいことでも特別悪いことでもない。たしなめることもたしなめられることも、他の方法より遥かに建設的な行為だと信じている。権力などという不確かな力を振りかざすことなく、個人としての論理や信念からの指摘をしてくれる人が僕は好きだ。だから僕自身もそうするし、誰もがそうあって欲しいと願う。

理不尽との死闘

不完全な人間が作ったものは、当然不完全である。バグのないプログラムなどない。それと同様に完璧な言語や文化、制度や社会、規範やルールなど存在しない。これらは全て本来人間が相互に生きやすい世界を構築すべく造られたものだ。しかしそれらが内包する不完全性から、想定外の理不尽が生まれることがある。人は、人の為に作ったはずのもので人を苦しめることがある。武器と戦争の歴史に鑑みても、それは最早仕方のないことだ。理不尽というものは、どうしても生まれてしまうものなのだ。

では理不尽を体感した人間、言い換えれば理不尽に侵された人間がすべきこと何か。絶望し、諦め、恭順することか。僕はそうは思わない。反骨の憤怒を燃やし、理不尽を憎むことか。そちらの方がまだマシに思える。が、充分ではない。

理不尽というものは、容赦なく我々を殺す。なんの比喩でもなく、それ人を殺すものなのだ。であるならば、我々は我々の生存戦略として、遭遇した理不尽は確実に殺しきらなければならない。全ての理不尽を殺すことは我々に不完全性がある以上不可能だ。しかし、目に見えたもの、あるいは体感したものを殺すことが出来ないはずがない。人として生き、人として尊厳を持とうとするならば、理不尽を殺すことは人の義務であるといえよう。

僕はこれまで、錯覚し、自身を攻撃し、他者を愛し、理不尽に殺され、理不尽を殺してきた。人間としてこの世に産み落とされた以上、恐らくこれからもずっとそうしていくのだろう。そしてそれを語り続けるんだろう、このクソみたいなインターネッツのなかで。

誰がために鐘を鳴らす

マジカルナンバーという概念

マジカルナンバーという言葉がある。ジョージ・ミラーという心理学者が提唱した仮説/概念であり、人間が短期的に記憶できる物事は7±2個程度であるという話だ。彼自身7という数自体には確信を持っていたわけではなかったそうで、近年ではネルソン・コーワンが提唱した4±1の方がより正しいとも言われている。

このマジカルナンバーという仮説はUI設計、マーケティングや自己啓発など様々なジャンルに応用されている。人が日常的に隙間時間を費やすスマートフォンのアプリは3〜5つ程度であるとか、UIにおける操作方法及びボタンの数はより少ない方が優れているとかそういった論の補強に用いられる。

経験則でいえば、確かにやるべきことが4±1を超えた数蓄積されると脳がこんがらがってしまうというのは一定の説得力を感じる。仕事や勉強においてタスクが詰まっており、「次はなにをすればいいんだっけ?」と記憶/判断力の鈍りを実感した経験は誰にでもあるだろう。そういった混乱を避けるために私達はTODOを管理するアプリケーションを利用したり、またアナログな方法として付箋でやるべきことをメモしておいたり、手帳に予定を書き込んでおいたりする。

集中と散漫

マジカルナンバーという概念の正当性は置いておいて、何かに集中していると別の何かが見えなくなってしまう、ということは確かだ。下手をすると目の前のことに過集中してしまい、今やっていることの本来の目的やより本質的な問題を忘れてしまうことさえある。

例えば私は今後輩のOJTを行なっており、度々OJT用の資料作りや計画の修正をしている。それはそれで重要な作業ではあるのだが、しかしその作業をしている間、後輩に「話しかけづらさ」のようなものを感じさせてしまっていることがある。その仕事における本来の目的は後輩の成長を促進することであり、計画を立てることや資料を作ることは手段に過ぎない。頭では理解している筈のこの事実がすっかり見えなくなってしまって、今目の前の仕事こそが最重要なものであると勘違いしてしまうのだ。正に本末転倒というわけである。

当然私は完璧な人間ではないから、このようにある程度視野が狭くなってしまうことは仕方のないことである。しかし、そうならないよう気をつけることはできるはずであるから、これは正しく私自身の怠慢であると言える。このような経験と論理から、私は本来の目的を確かに認識し、現在行なっていることはその目的に対しどう寄与するのか、という観点を忘れないよう心掛けている。無論現状でそれが充分であるとは言えない。

しかし、この視点を持とうとするかしないかということ自体が重要であると私は思う。人が何かを為すということは、何かしらの本質的な目的があってのことである。それは誰のためのことで、何のためのことなのか。果たしてその目的に対し為すことは正当であるのか。私達は私達の脳が完璧でないことを理解し、己の散漫さを正しく認識すべきである。キリストの言葉を借りれば、立ち返れ、というわけだ。

私がエンジニアをやっているということもあるが、目的に対する手段の正当性を検証すること(それも定期的なものについては尚更)人間はとても苦手であると感じる。本末転倒、なんてそこかしこで起こっている珍しくもないことだ。

人間の盲目的な性質が影響を及ぼす範囲

この集中と散漫の性質はなにも仕事のみに見られるものではなくて、プライベートの時間やはたまた人生においても同様である。

私が最近特に後悔や無力感、失敗を痛感しているのはむしろ仕事以外の部分だ。再度例を挙げれば、私が仕事を早く切り上げて帰宅する時は大抵、自身の休息の為かパートナーとの時間を大切にする為かのどちらかである。

自身の休息の為、もっと言えば長時間睡眠の為に早く帰宅したにも関わらず、帰ってから仕事をしたりくだらないことに時間を使ってしまうことが多々ある。くだらないことをする時間もまた大切な時間となることもあるが、殆どの場合そうなってはいないのが現状である。せめて本を読んだり映画を見たりと何かしらリフレッシュとなるようなことができれば良いのだが、何をするでもなくスマホを触りながら気が付けばいつもと同じ時間になってしまっている。そんな時の焦燥感はなかなかにキツい。結局、翌朝だるい身体を持て余しもっと寝ておけばよかったとリポビタンDを飲み干すことになる。焦燥の分普段よりもむしろ辛い1日が始まる。

それでも自分の為に何か出来なかった日はまだマシなのだ。自分自身が辛くなるだけなのだから、自業自得、自己責任であるとして我慢はできる。よりひどいのは、パートナーとの時間を作ろうと早く帰ったのに無為に時間を消化してしまった時だ。自分自身も悲しいし、何より相手のストレスを溜めることになる。後悔、懺悔したところで何の解決にもならないし、自責の念から何もかもが上手くいかないような気分になる。

人生という大きな括りにおいても正に同様で、何の為に今自分はこうしているんだっけ、と不意の虚無感に襲われることは珍しくないだろう。田舎暮らしをしながら波風立てず穏やかに自分らしく生きていこうと考えていて、しかし実際は都会の荒波の中で一つの小さな歯車にしかなれていない。そんな話は現代において聞き飽きるほどよくある話だ。

労働をしてスローライフをおくるだけの貯蓄を得る。本来の目的に即した行動を取っているはずなのに、いつのまにか手段の目的化が進行し労働自体に意味を見出すようになってしまう。それはそれで人間の順応性というか自己防衛の尊さを感じさせる適応ともいえる。しかし、それって本当にしたいことだったんだっけ、という疑問からは逃避できない。

摩擦との闘争

そうした盲目化や手段の目的化に対抗する方法は、何においても先述した通り定期的に立ち返る他ない。自分がしなければならないこと、自分が為したいこと、誰かのためにしたいこと、ありたい姿、そして客観的な現状、理想との乖離。それを振り返ることによって初めて私達は自身の行為の正当性を問える。

当然ながらそれは非常に激しい自問となる。現実と理想における距離など、出来るならば向かい合いたくないのが人間の心というものだ。実際このようなことを書いているだけで自身に重い枷をかけている感覚がある。しかし一方で、本当にこのままでよいのか、お前は今どこに立ちどこへ向かおうとしているのか、そもそもお前にはそれが見えているのかという魂の絶叫とでも言うべきエネルギーの滾りを確かに認識できてしまう。

何かをすると、代わりに何かができなくなる。何かを持つと、代わりに何かを持てなくなる。マジカルナンバーがこれほどまでに人々の興味を惹くのもまた、本質的にはこの有限性の真理を象徴する概念であるからかもしれない。何故なら人類は、なるべく多くのことができるよう、なるべく多くのものを持てるよう、この真理に対する闘争の歴史を積み上げてきたのだから。

きっとこれからも私達はこの摩擦に削られて何かを得る代わりに何かを失っていく。しかし何のために、誰がために鐘を鳴らすのかを今一度見つめ直すことだけは、続けていきたいと私は願う。

人間の才能について最近考えること

眼差しという才能

性質ともまた違う、もっと潜在的かつ根本的な領域で、天才的な眼差しを持つ人間がいる。上辺に踊らされることなく、本質を見抜こうとするその鋭さは正に才能と言える。最近そういった才能を持つ人々の強さをまざまざと見せつけられることがあって、非常に感銘を受けた。彼らに物事はどう見えているのだろう。僕は飽きっぽく専門性を高められない人間であるから、どうにかして彼らの才能を盗みたいと常々考えている。しかしなかなか難しい。ふとした瞬間に甘えのようなものが出てしまって、充分に真理を探究出来ない。正しくは、その努力を継続することが出来ない。僕は、意識して努力しないとその眼差しを持つことが出来ない。

歳をとり、人の才能に嫉妬をすることが減った。嫉妬する前に尊敬してしまうようになった。これはこれで善い変化にも思えるが、対抗心というか、強いエネルギーをもって彼らと対等以上の眼差しを持ち続けようという意志が揺らいでしまう。諦念をつらつらと書くのもあまりにデカダン過ぎるか。しかしまあ、若い才能や若さという資質にはどこか眩しさを感じるようになってしまったのは事実だ。羨ましいとも妬ましいとも思わない。ただただ感嘆してしまう。失いたくないものだ、若さというものは。

努力を継続する才能

元々の能力、成長速度に驕らず努力を継続できる人間がいる。これもまた相当な才能だと言える。そして僕が持ち得なかった才能だ。最終的に勝つのはこういう人だ。驕らず努力を続け、気がつけば誰よりも専門性や信頼を獲得している。少しずつの積み上げを苦に思わず、堅実に信用残高と能力を身につけていく。素晴らしい。僕が一番欲しかったのはこの才能だ。そして僕が凄まじく遠い距離を自覚しているのもこの才能に対してだ。

四半世紀以上生きてきたことによって、一瞬の辛さにはある程度耐性が出来た。しかし継続的な苦しみにはまだ弱い。とくにエンジニアという職種においては、日々進化していく技術を追わなければならない。考えれば途方も無い話だ。常に新しいものをキャッチアップしていかなければならないわけであるが、しかし確かにそれが出来る人間は一定数いるのだ。先程僕は歳をとり、妬みや羨みを持たなくなったと言ったが、僕はこの才能を持つ人に対しのみ未だ劣等感を覚える。客観的に捉えて、明らかに彼らの方が優れた人間だと僕の眼差しは語っている。

素直さという才能

自分が分からないことを素直に認めることは非常に難しい。自分に非があるなんて考えたくもない。歳をとるということはそういうことだ。人間は元来嘘をつき誤魔化す能力に非常に長けている。残念ながらそれが役に立つシーンも確かにあるのだが、基本的にそれは素直さという才能に勝てることはない。素直でいられる人は自然と周囲の人間に助けられ、人を助ける。何事も真摯に受け止め吸収する。そしてまたそれが同時に人々を助けることになる。他人を巻き込み、他人から吸い上げ他人に還元する。理想的なサイクルだ。

僕が自分から最も遠い才能であると感じるのがこの素直さという資質だ。もはや距離がありすぎてそうなりたいとも思えない。自分が少しも近付けないからこそ、本当に心から尊敬できる。

たまたま今所属している組織にはこの才能を持った人が多く、その点で言えば僕は非常に恵まれている。彼らは常に自らを省み、人の意見を素直に受け止める。本人はただがむしゃらにか自然にか生きているだけなのかもしれないが、僕のような上辺だけではない本当の意味での他人に対する尊敬、自身に対する謙虚さを忘れずにいられる人間はまさしく彼らしかいない。彼らとは非常に付き合いやすく、共にいるととてもいいことがある。なんだか、彼らの放つ眩いばかりの光は僕さえも明るく照らし、僕の抱える醜い部分を消し去ってくれるような感覚がある。

人の上に立つ者がどうあるべきなのかは僕にはわからない。しかし、僕は少なくとも共に歩くのならば素直な人がいい。

魅せ方という才能

世の中には、自分の魅せ方が極端に上手い人がいる。他人からどう映るか、どうすれば自分に利のある見え方をするか、彼らは自然にその観点を持ち続けられる。刹那主義かつ快楽主義の極みのような人間である僕には、当然ながらこの才能もない。やることはやっていても、すごいことをやっていても、それを巧く魅せることができない。普通の仕事を普通にこなしているだけなのだが、何故か根拠もなく信頼したくなる人はいる。

キャラクターというよりは、セルフプロデュースに関する才能なのだろう。この才能を持つ人が困っていると、無性に手を差し伸べたくなる。堪え性のない僕なんかは、いくらいけ好かない相手でもすぐに助けようとしてしまう。弱みの魅せ方まで彼らはうまいのだ。計算づくだとしても素晴らしい。この才能だけは唯一自分になくてよかったと思う才能だ。思うに、僕は魅せ方が下手だからこそ平凡にまで成り上がれた。この才能があったなら、僕は無能も無能、何も出来ないくせに口だけ達者な奴になってしまっていただろう。

楽しめるという才能

何をやるにしても楽しめる人間がいる。信じられないが、確かにそんな奴がいる。何か異常な神経伝達物質が脳内に充満しているのではないかと疑ってしまうくらいの奴だ。彼らは果たして本当に僕と同じ種族の生き物なんだろうか。何をやっても楽しいならば、きっと彼らは何にでもなれる。好きこそ物の上手なれという格言があるけれども、ならば彼らは全知全能になり得る存在とまで言えるかもしれない。

働くのが楽しいという人に、思い切って聞いてみたことがある。何がそんなに楽しいのか、家にいる方が楽だし疲れないんじゃないかと。すると彼はこういった。

会社で仲のいい奴と集まれるってだけで楽しくないか?

僕には全く同意できない発言だった。例えば家に帰るのが嫌な理由があるとか多動的な性質があってじっとしていられない等の話なら理解出来なくはないが、彼の場合はそうではなさそうだった。もう全くもって意味不明だ。人生を美しいとか、生きてるだけでいいことだとかいう人はもしかするとみんなこの才能を持っているのかもしれない。少しの理解も共感も出来ないが、生物として最も優れた才能はこの才能だと感じる。

非才を自覚する才能

僕が唯一持ち得た才能はこれだ。僕にはどうやら上に挙げたような才能はない。彼らと同じ空の下で同じように生きているはずなのに、僕はやはり彼らのようには生きられない。

勘違いしないでほしいのは、これを悪いことだと考えているわけではない。諦めが肝心なんてよく言うけれど、僕はそこに関しては非凡な才能を発揮できるというわけだ。

自分は天才だ、やれば出来る子だ、と思い続けてきた四半世紀。それは長い年月だった。しかし僕はこの才能故にその莫大な時間の威力を凌駕する熱量で、自分を諦めることができたのだ。この点について、僕は自分の才能に感謝の念を覚えている。

過去の自分と今の自分を振り返って

恐らく、前職の同僚達は僕の能力を低く感じていただろう。彼らの意見は一方では正しい。みんながそれぞれ持っている上で列挙したような才能がぼくには欠落していたから、そう見えても仕方がない。

みっともないようだけれども、僕はもう人になんと言われようが誰にどう見られようが本当にどうでもよくなってしまった。自分が明日生きていようが死んでいようが本当にどうでもいいのだ。世間体とか、お金とか、生きる意味とか、全部が全部どうでもいいのだ。今はまさしく慣性の法則に従順に、ただただ日々をこなしている最中であるし、恐らくこれからもきっとそうしていくのだろう。他人に叱られても嫌われても何も思わない。仕事上の建設的な話は半ば無我の境地というような感じではあるが真摯に聴く。一生懸命という程は決して頑張れないけれども、それなりの質でにそれなりのことをそれなりの速度でそれなりにやれる。それが僕の今のところだ。

しかし一方で、それでもどこか心の中に自身の才能を見つけ出したいという無自覚の欲求があり、ぼくの心は未だ無知の知と呼べるほど成熟はしていない。この厚かましい感情は不思議なものだ。救えないのは、先述したような才能のある人間、または成熟した人間になりたいというわけでもないところである。このままの僕で出来ること、なれるポジションのようなものを模索しなければならない。何かいいアイディアがあったら教えてくれ。

雑談の重要性 - 雑談が無駄だという迷信

雑談すると仕事が始まる説

あくまで個人の見解だが、世の中のチームの半分以上は雑談が足りていないチームだと思う。現代においても未だ雑談ばかりしていると「サボっている」と周囲から認識されてしまうのは事実だし、確かにそればっかりしているのはよくない。しかし、私語を慎め、という規律が正義とされるのも如何なものかと最近感じる。

雑談が持つ力というか、雑談する時間を確保するということがもたらすメリットも多大にある。共に仕事をしている人は当然として、普段あまり業務上の関わりを持たない人と話すこともとても大切だ。

共に仕事をしている人のことはなるべく知っている方がよい。プライバシーの問題もあるから出身地や年齢、家族構成、趣味、パートナーの有無をどこまで知るべきとは明言できない。しかしその人なりのキャラというかカラーというか、どんな時に何を考える人なのか、ということをせめて想像くらいは出来るようになっておくべきだ。

雑談から仕事が始まることもある。というかエレベーターピッチなんてのも雑談と自己紹介の間みたいなものだし、そんなに珍しいことでもないだろう。例えば僕の場合、今考えていることを言葉や文章にして発したいという欲求の赴くがまま、あまり知らない先輩や同僚に話しかけたりチャットを送ったりすることがある。すると大抵、"なぜ自分に?"という疑問を抱えながらも相手なりの見解を返してくれたりする。中には実は自分も興味ある領域なんだよね、面白そうだから企画にしてみようと話が持ち上がったりすることもある。

ついこの間コミュニケーションの難しさについて記事を書いたが、無計画で無遠慮、無鉄砲なコミュニケーションというのも時には役に立つのだ。

悪気はなくとも、言葉は人を傷つける。 - ここはクソみたいなインターネッツですね

僕は初対面の人に嫌われることが多いので、普段はあまり突拍子なことはしないようにしている。けれどもやはり、感情の昂りや無意識的な手癖のようなもので時折そういったことをしてしまう。少し冷静になった際に「なんでこの人に急に話しかけてしまったんだろう」と自責の念を感じることもあるが、しかし結果的にはいいことが起こった経験の方が多い。自分以外の人は自分より優秀なのだから、そんなことは当たり前とも言えるが。

特に自分より、その時々の意味で経験豊富な人に話しかけるとよい。なぜなら経験豊富で達人的な人は大抵余裕があり、一見下らなそうなことでも真摯に話を聞いてくれるからだ。そして、そういった人たちを選ぶことで自分へのプレッシャーも与えられる。そんな親切な人たちの時間を無駄にしないよう、なにか建設的な着地点を見つけようと努力をして思考するようになるのだ。達人達は僕の「こんなことを思っている」という一方的な表明を、コミュニケーションを通して「それは根本的にはこういう問題なんじゃないか」と課題の見える化を補助してくれる。課題の輪郭が明確に見えているならば、あとはそれを解決できるようなアプローチ方法と誰の力が必要かを考え行動に移すだけだ。僕は実際、こんな風に自分に仕事を与えていることが多い。

そんなことを繰り返していると、気がつけば周りに相談ができる相手が増えている。特に課題を発見するためのコミュニケーションを手伝ってくれた人なんかは、課題を一緒になって発見した、という当事者意識があるので進んで協力してくれるようになる。そして、こんな問題があるのであなたの力が必要なのです、とお願いされて悪い気がする人は少ない。尊敬と信頼を込めてしっかりとお願いすれば、相手もまたそれを返してくれるものだ。

こんな風に、僕は人に頼ることで仕事を円滑に進めることを推進している。またその入り口として雑談というものが重要になり得ることも主張したい。

雑談の必要性と難しさ

では全てのチームが雑談をする時間を設けるべきかというとそうではない。熟練したチームにおいては、そのような時間を設けずとも必要があれば自走的に雑談をするだろうし、相互理解が充分に進んでいるのなら雑談を通さなくても課題を共通認識として持つことも可能である。既に理想的なチーム構築が出来ており、雑談をあえてする必要がないというチームもあるわけだ。

また、雑談がうまく機能しない場合もある。例えばマイクロマネジメントやパワーマネジメントを採用しているチームにおいて、雑談は雑談でなくなることが多い。当初は雑談の場として時間を設けたにもかかわらず、普段の関係性から報告/連絡/フィードバックの場に変化してしまう。マネジメントとは部下の行動や思想を全て掌握することではない。部下を理解/信頼し、自身やチームの成長を促進することを言う。相互理解を進め、一定の権限を委譲し、問題となりそうな点をあらかじめ排除し、それでも起きた問題の責任は自分が取ると明言し、相互に信頼関係を構築することがマネジメントの第一歩だ。トップダウンで思い通りに部下を動かすことを至上とするチームでは、雑談を充分に作用させることは難しく、恐らくは誰にとっても無駄な時間になるだろう。

そして、この雑談の場というのはなかなか下から発信して設置するのは難しい場合が多い。声の大きい人は「ちょっとお話があるんですが」の一言を発することに対する抵抗がないかもしれない。実際僕は声が大きい方なので何も気にせずそのようなことができる。しかしやはり声の小さい人はどうしても「雑談など持ちかけては貴重な時間を無駄にさせてしまうのではないか」というプレッシャーを感じてしまい、なかなか言い出せないものだ。

であるからこそ、自分のチームに雑談が必要かどうか、マネジメントを担っている人間が日々チームメンバーの観察をしながら判断すべきなのだ。その際気をつけて欲しいのは、雑談にアジェンダはいらないこと。雑談の場に力関係を存在させてはならないこと。まずは相手の話を傾聴すること。相手を否定しないこと。遠慮や忖度をさせないこと。雑談は必ずしも仕事に繋がるとは限らないこと。それでも必要な雑談があると認識すること。

以上、私見でした。