xDD(〇〇駆動開発)アンチパターン

最近、チームで非常に有益な振り返りと向き直りを行えた。やはり定期的にこれまでの道程にあった楽しかったこと、辛かったことを見つめ直すことはより良い未来を考えるうえで必要なことなのだと強く実感する。

そういった文脈で、そういえばこんなこともあったな程度の温度感で「僕の開発体制失敗談」を振り返っておきたい。自戒として、二度とこれらのアンチパターンにハマらないよう気をつけていきたいのだ。そして何かしらの形でこれを見るあなたの助けになれば幸いだ。

1. 肩書き駆動開発

中長期的なプロジェクトに参画していると、しばしば「鶴の一声」というゲリライベントに遭遇することがある。そもそも鶴の一声という言葉の由来は、周囲の動物や人を驚かせるほどに鶴の鳴き声が大きいということにあるらしい。つまり、鶴の一声には迫力があるのだ。これは正に一般的に言われる鶴の一声という言葉と合致している。何か力を持つ人がたった一言の迫力で物事をひっくり返し、前進させたり後退させたりする。

鶴の一声は、プロジェクトが停滞している状況を打破するようなものであればとてもいいものである。現実的な方針を指し示し、皆の視点を揃える目的で叫ばれた声であれば、その声は美声と呼べる。しかし現場では、なかなかそんないい鶴には出会えない。

さらに問題なのが、鶴が一羽でない場合だ。二羽以上の鶴がいる場合、現場の人間はどの鶴がより大きな声を出すのかを即座に判断しなければならない。つまりどちらの肩書きが強いのか、そしてその鶴は番いなのか否か。場合によっては二羽の鶴の間を取り持つ案を考えなければならないし、最悪のケースでは鶴同士の喧嘩に巻き込まれてしまう。そうなってしまえば我々小さきものは萎縮し何もできなくなるだろう。最近はてな界隈でバズっていた「メテオフォール型開発」もこの状況をよく示している言葉だと思う。

エンジニアを美化するつもりも卑下するつもりもないが、エンジニアは他の職種以上に「正しさ」にこだわるきらいがある。今何をするのが最も効率的で本当に必要なものはどんなものなのか。我々はそれを出来るだけ明らかにし、納得したい生き物なのだ。そんな我々にとって、「何を言ったか」ではなく「誰が言ったか」ドリブンで開発を進めざるを得ない状況は非常に大きいストレスとなる。肩書き駆動開発がもたらすものは疲弊と破滅、世界の崩壊だ。

とはいえ、たかが鶴ごときの迫力に負けてその声に盲目的に従うエンジニア自身にも責任がある。鶴といっても鳩ぽっぽと同族なのであるから、最悪耳栓をするか、自身がより大きな声を出して追い払ってしまえばいい。過去、僕は正に肩書きと迫力に動かされてしまった。丁度先日、前職の先輩とお会いした時も「お前は意外にも真面目すぎる」としみじみ言われ、当時のことを鮮明に思い出させられた。

僕はもっと、鶴とうまくやるべきだった。鶴が大きな声を出す前に静かな会話をする機会を持つなり、他の餌を与えて溜飲を下ろさせるなり、より強い鶴を連れてきて喧嘩させるなり、味方の方の鶴に守ってもらうなり、幾つか僕にも取れる手段があったのは確かだ。今思えば、あの程度の鶴の一声に驚き騒ぎ回るなど愚かの極みだ。次このようなことがあれば、もっと平和的な解決を目指したい。そして肩書きに踊らされず、僕自身の目と耳でその声の正しさを見極めたい。ときには僕自身が鶴になって戦うことも必要だと、今なら思える。

2. 妄想駆動開発

「これを開発すれば三億の金が稼げる」と夢のような話からプロジェクトがスタートすることがある。具体的な金額的目標と、その仮説を持つこと自体は非常にいいことだ。しかし、その夢のような話が実現可能なものなのか、はたまた非現実的な妄想にすぎないものなのかは冷静に見極める必要がある。

妄想駆動開発がもたらすものは「なんで今それやってんの?」という冷たい視線のストレスと「やっぱり次はあれを作ろう!」という無計画な思いつきの連鎖反応、即ち破滅と世界の崩壊だ。

いくらデータを集めたところで確実に成功するビジネスなどない。市場の変化、大手の参入、既得権益の壁、社会的規制の壁など限りなく想定不可能に近い要因があるのだから仕方ない。しかし、仮説は検証してこそ意味がある。検証とは、事実と仮説の乖離、または仮説の正当性を確かめることを言う。検証しない仮説など、夢とも理想とも呼べない単なる妄想にすぎない。夢や理想、理念に共感して行動することと、妄想に付き合うことは違う。

我々エンジニアは無駄を最も嫌う人種のはずだ。提示されたデータ、社会の現状、それなりに根拠のあるように見える仮説。例えそれが自分の仮説であろうと、自らの時間を無駄にしたくないのであれば一度全てを疑うべきなのだ。それでも可能性を感じるのであれば、シリコンバレーのようにリーンにMVPを確認しながらマイクロに仮説検証をしていけばよい。

ハーメルン現象

妄想駆動開発現場によく見られるのがハーメルン現象である。ハーメルンの笛吹き男は、ハーメルンの人々に害獣駆除の仕事を依頼され、安請け合いをしてしまった。笛吹き男パイド・パイパーは結果的に仕事を成功させる。しかしクライアント、つまりハーメルンの人々は笛吹き男に報酬を払うのを渋ってしまう。このことに憤慨した笛吹き男は、笛を吹くことで村の子供、つまり未来を連れ去る復讐を為した。

この話は昨今のIT業界では本当によくある話になっている。まず入社時点の説明と入社してからの勤務実態、ビジョンと実績が異なる場合。これはまさしくハーメルンの人々がパイド・パイパーを騙したことに当てはまる。するとパイドパイパーは何をするか。他の就職先を探しつつ、今いるメンバーの中で優秀な人材も連れて行こうとするのである。当然だ、優秀な人材は正当な評価を受けられる場所を求めている。パイド・パイパーに正当な報酬を与えなければ、彼らは未来を奪っていく。このことを企業は肝に銘じるべきである。

この寓話から我々エンジニアが学ぶべきことは、第一にハーメルンの人々が確かに報酬をくれるのか見極めなければならないということである。第二に、自らの中で確信を得て仕事を始めたのであれば、常に裏切られないよう警戒をしなければならないことも挙げられる。そして第三に、それでも裏切られた場合、我々には人材を引き抜き独立するという大層残忍な報復方法を所持していることを忘れてはならない。

とはいえ、我々はエンジニアは出来る限り笛吹き男パイド・パイパーになってはならない。妄想駆動開発においても、その妄想を妄想でないと自身で断じたのならば、責任は自身にある。全てを人に押し付けて「だからやめろと言ったのに」などとは口が裂けても言うべきでない。自らを棚に上げて人の未来を奪うことはこの世で最も忌むべき罪の一つだ。

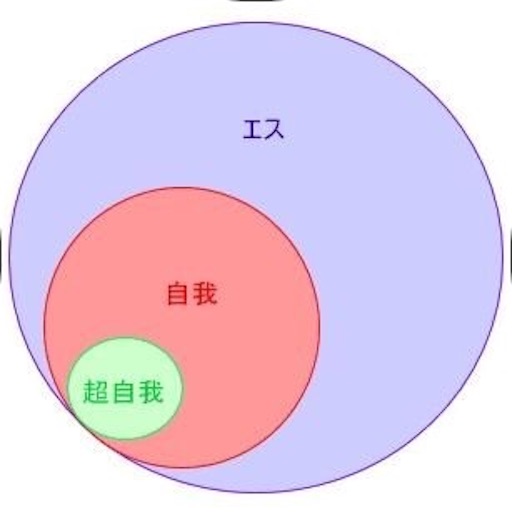

3. 自我駆動開発

エンジニアは、エゴドリブンに仕事をしたがる。新しい技術を試したい、自身のスキルアップを優先したい等のバイアスから、本来ならば簡単な仕事をわざわざ大変な仕事に変えてしまうことがよくある。自身はそれでいいのかもしれない。しかし未来の後輩エンジニアや保守担当は貴様のコードを見て死ぬ。即ちこれもまた世界の破滅をもたらす開発と言える。

破滅主義でもない以上、案件には適切なアーキテクチャを選定しよう。単純なRESTAPIを作るのにフルスタックなフレームワークは必要ないし、短期的なサービスでクオリティよりもスピードが求められているのであればドキュメントの精度はある程度犠牲にしてよい場合もある。また、近々自身の部署移動やドメイン知識が豊富な人間が抜ける予定があるのであれば、アーキテクチャの選定の前に運用計画を改善する提案をするのが先である。

言語やツール、FWは日々進化しておりそれに触れていないと他のエンジニアから遅れをとっているような気がする。それは非常にわかる。しかし、その漠然とした不安から負債を未来に残してはならない。極端な例で言えば、自分しか書けない状況でホワイトスペースという言語をドキュメントなしで業務に利用するようなことはあってはならない。

エンジニアが新技術を取り入れるのは、エゴではなく効率化を目的としなければならない。自身の市場価値を上げたいだとか言語に飽きただとかスキルアップの実感が欲しいとか、それはあなた自身にとっては非常に重要な事柄ではあるが、あなたに給与を支払っている側からすれば時には自分勝手な行為と見られかねない。

新技術を取り入れるのであれば本当に今それが必要なのかしっかりとタイミングを見るべきだ。そして何より、その有用性を周囲に説明し合意を得ておくことが自身を守る最強の証拠となる。

4. 気合い駆動開発

エンジニアは正直、基本的にどこかで手を抜いている。それは営業や事務でも同じことであるとは思うが、本気を出せば1日で終わることであっても二、三日の工数を読んでおきたいことが多い。それはセルフマネジメントという観点と、緊急の案件が舞い込んできた際のバッファというリスクヘッジの側面がある。これらは決して悪いことではない。

一方で、一定数のエンジニアは本当にギリギリの工数読みをする。限界まで頑張ったとしても何か問題が一つでも起これば破綻する計画を立てようとする。これは愚かだ。製品が完成すると想定してスケジュールを立てていた他の仲間に迷惑をかけることになるし、そのせいで結局破談になり世界も崩壊するだろう。

気合いがあることはいいことだ。しかし気合い駆動で開発をしてはならない。冗談でなく人死が出る。あなたはその責任をとれるのか。取れるわけがない。気合いで全てがうまくいくのであれば計画など最初から必要ない。気合い駆動をするのであれば無計画に突っ走る方がまだ生存確率は高いだろう。

5. お友達駆動開発

これはある程度しょうがないことではあるのだが、チームで働いているとチームメンバーの馴れ合いというか行き過ぎたお友達化が進行してしまうことがある。この開発は決して悪いことばかりではなく、仲間の為にがんばろうというモチベーションを獲得できたり、円滑なコミュニケーションが取れたりする利点はある。

しかし、人間関係は距離が近すぎると結局破綻を迎える。そして、世界は崩壊する。私はこのようなお友達駆動開発体制を作り上げてしまったことがあり、チームも自身の心も破綻させた。最終的にオフィスで首をくくる寸前まで追い詰められたのも今ではいい思い出である(そんなわけない)。ビジネスの関係は友達関係とは違う。越えてはならない一線のようなものは用意しておくととても優しい世界になる。一部、それでもその線を越えたいと思える人がいたのなら、それはとても幸運なことだから大切にしていこう。

6. 感情駆動開発

仕事をしている人は、大抵プライドを持っている。彼らのプライドは彼らの仕事の支柱になっていることも多く、それ自体は素晴らしいことだ。しかし、そのプライドを元に開発を進めてしまうと感情駆動の開発になり君は死ぬ。

古いやり方、今までうまくいっていたやり方、暗黙の独自ルール、そういったものを全て守り続ける必要などはない。世界や文化は保護するものではなく、改変していくべきものである。そのルール、やり方は本当に今もなお守り続けるべきものなのか。我々は利用者やプライドの保持者と一丸となってこのことを議論すべきだ。この議論を飛ばしてしまうと、感情や慣習に引きずられて不必要な機能を追加してしまったり、せっかく作ったものがユーザーの感情的要因により利用されなくなったりしてしまう。

人間には感情があってしかるべきである。しかし感情は業務という場において負の作用をもたらしてしまうことがある。我々はどちらの感情も尊重しつつ、最大多数の最大幸福を目指し歩み寄る姿勢を見せるべきなのである。私のおすすめは、製作者と利用者の顔を見せ合う場を設けることである。人は顔の見えない人なら簡単に批判できてしまう。しかし知り合いを批判するのは気が引ける。そういった心理学的なテクニックによって感情の軋轢を最小にとどめる努力をしていこう。

おわりに

私は現状、上司やチームに非常に感謝している。私事により、今の私は完全にお荷物状態というか不安定な状況に陥っている。誰の役にも立てない、プライベートでもパートナーの足を引っ張ってばかりで、悔しさに鳴咽する日々が続いている。それでも皆が優しくしてくれていて、どうにか私を社会と繋いでいてくれようとしていて。変な言葉のようになってしまうが、なんというか彼らに対し愛がある。そしてそんな彼らの役に立てず、何者にもなれない自分自身に本当に嫌気がさす。

今度のチームは、いいチームだ。先述したような悲惨な開発体制には決して陥らないよう自戒して終わりたい。

プログラミング教育についての雑感

初等教育にプログラミングを組み込むなどの風潮を受けて、一エンジニア及び一プログラミング講師として思うところを綴っておきたい。

私がプログラミングから学んだ最も大切なこと

バグのないプログラムなど存在しない

エンジニア界隈でこの言葉はあまりにも有名である。昨今のテスト界隈の技術発展、とくにテスト自動化(E2Eも含む)やJenkinsやCircleCIその他 CIツールの標準化に鑑みても、未だ多くのエンジニアはバグのないプログラムを実現するために様々な努力と発明を日々進めている。しかし結局まだ、銀の弾丸は完成していない。

私が受けた初等中等教育では、間違えることは恥ずかしいことであるという風潮があった。必ずしも明言されたわけではないけれど、授業中に挙手をして誤った回答をすると周囲からの嘲笑は確実にあり、また教員もそういった生徒に対し上手くフォローをできていたわけでもない。

しかし現実問題、どう防ごうとしても人間はどこかでミスをする生き物だ。そのことについて強く印象の残っていることがある。社会人一年目、先輩や上司から耳にタコができるほど聞かされた言葉だ。

チャレンジしてミスをするのは別にいい。そのミスを繰り返さないよう、次から具体的な取り組みを実施しなさい。

この言葉を聞いて、社会というものは学校とは真逆の性質を持った環境なのだと知った。例えば1000行のプログラムを空で書けば、ズバ抜けて優秀とまでは言えない平凡なエンジニアならば、一つか二つのミスを必ず犯すだろう。私の知る限り、エンジニア界隈ではそれは別に恥ずかしいことではない。むしろ「そんなのしょうがないに決まってるじゃん」という反応が返ってくるのが普通だ。エンジニアリングは、間違えるのが恥だという私の思い込みを消し去ってくれた。私はこの思い込みを私が受けた教育のせいにして「刷り込まれた」と騒ぎ立てるつもりはない。けれど、エンジニアをやっていたことで私が最も人間として成長出来た点はこの点であると今は確信している。

このお陰で、人のミスを責めるのではなく共に改善策を考えることが自然と行えるようになった。誰のせいだとか、自分だったらもっと上手くできるとか、そういった個人のレイヤーの話をすることが学生の頃に比べると圧倒的に減った。そんな話をするエネルギーがあるのならば、ミスが再発しにくい開発フローや体制、ツールを模索する方が明らかに建設的なのだ。

プログラミング的思考力

初等教育においてプログラミングを組み込む大目的として、物事を論理的に考え解決策を見つけ出すプログラミング的思考力を育むというものがあるらしい。教育庁だとか文部科学省かなんかが出している要綱に目を通したが、それ自体は素晴らしいことだと思う。生徒が生徒なりの論理を破綻なく組み立てられるようになれば、さらなる成長を期待できるだろうというのが私の意見だ。

しかしながら、先述した「間違えることは恥ずかしいことである」という風潮が解決されなければその実現は難しいように思う。大学時代、なんとなくプログラミングの講義を受けてみたことがある。理系ではない学生が理系の教授に教えられていたその空間では、学生間にも学生と教授の間にも明らかに温度差が存在していた。それなりに前提知識のある学生はスラスラと問題を解き、全く知識のない学生は何がわからないかさえわからない状態に陥った。教授はそれらの生徒に無差別かつ無慈悲に「動くプログラムを提出せよ」という課題を与える。殆どの学生が一部の出来る学生の課題をコピーして提出したという顛末は、決して私の出た大学のレベルが低いこととは関連はないと思う。

間違えることは恥ずかしい、出来ないことは恥ずかしい、悲しいけれど、この風潮は一部の社会人の間では未だ続いている。共通言語もない中で難しい言葉や知識で圧倒してマウントを取ろうとする人や、人にものを教えて自分を超えられるのを恐れる人。(特に低俗な)感情的思考で物事を動かそうとする人。

平凡で優しい人々がこういった威力のある人々と共生する為には、自らの中に「正しさ」の軸を持つことが必要であると私は強く思う。注意しなければならないのは、正しさとは誤らないことでも謝らないことでもない。件の論理的思考、というやつで自身の中でスクラッチしていく条件分岐パターンのようなものである。こういう時はどうするか、こういう人はこういう時どんなことを考えるか、相手のことを知る為には何をすべきか、自らの中でそうした社会的生存方程式を組み立てていくしかない。

私がプログラミング教育に期待すること

一つに、間違えることを恥とする風潮を軽減させてほしい。プログラミングはそれに対し非常に有効な手段であると私は考えている。どれだけ頭が良くてどれだけ運動が出来る子が居たとしても、完璧なプログラムなどいきなりは組めない。それを良い機会として、子供らの精神的成長を促してもらいたい。謂わば道徳教育として、教室というあの独特な雰囲気を持つ場所をより平和にするために、プログラミングを用いてほしい。

一つに、子供らに与える成功体験としてプログラム及びプログラミングを利用して欲しい。運動も勉強もうまく出来ない子はいる。しかし私はプログラミングを数年間やってきて、何かこれはそれらの資質とは別のものが関係しているのではないかと思うようになってきた。他の分野で輝けなく心が折れてしまう子供をキャッチする一つの機会として、プログラミングを利用してほしい。

一つに、ある程度の規格は用意するにせよ画一的かつ一方的な教育制度を作らないでほしい。プログラミングとは協調性と独創性、先見性など様々な才能を発揮できる稀有な作業である。業務でない以上、全ての子が同じコードや処理を書く必要はない。例えば入力した整数値 が10より大きいか小さいか判定するプログラムがあったとして、判定基準を10未満とするか10より大きいか、はたまた9以下か11以上とするかはその子なりの論理によって違って良いと私は思う。与えられた課題が解決されているのであれば、それは解答例として他の生徒に共有してあげてほしい。また、なぜその子がそのようにしたのか、例えば次の問題が少数を許容して9.9というような数値を入力しても正しく判定しろ、という問題であるとその子が知っていて判定を書いたのであれば、それはその子の先見性の高さの証明になる。このように、多くの課題解決方法があるプログラムという領域においてはその解法ではなくその解法に至る論理までも大切に教え、本人らに考えさせてほしい。

追伸、私はこうした話ができる方を欲しています

私はボランティア団体においてプログラミングを大学生や新社会人に向けて教えています。今回の初等教育への組み込みや諸々の動きについては未だ浅学な為、お話の中で学び合いの出来る方がいらっしゃると非常に嬉しいのです。私は気になることであれば5時間でも40時間でも議論し続けられますが、少ない時間でも構いませんのでお話しを伺わせて頂ける方がいればご連絡お待ちしております。

僕のこの手は何を掴んだのだろう

どうやらこれ何も掴んでねえな、という感覚

歳をとり、仕事を経験した。鬱を経験した。ニートも転職も経験した。たくさんの人に手を差し伸べてもらい、そして出来る限りの人に手を差し出した。相手が上にいようが下にいようが構いやしなかった。掴めるもの全てを掴みたいと思っていたし、色んなものにしがみ付いてなんとかやってきた。つまり僕はこれまで、必死に握力を鍛えていたのだ。差し伸べられた手を離さないように、握り返された手を決して離さないように、僕は常に何かを掴んで離さないよう努力していた。そんなつもりで生きてきた。

であるならば人生における「何か」、即ち「未来」のようなものを掴むことが出来たっていいだろう。掴んだものの形がはっきり分かるくらい、感覚が鋭くなってもいいだろう。誰かの手をあたたかく握ることが、少しは得意になったっていいだろう。僕はそんな風に期待していた。しかし現実として僕はまだ、相手のことを考えた器用な手の差し伸べ方を知らないし、また逆に差し伸べられた手を感動的に握り返し、その相手を心から満足させることも出来ないままだ。

それは何故か。今思えば、僕は手を限界以上に伸ばすことをしてこなかったのかもしれない。差し出された手や届く範囲のものだけを握りしめてばかりいて、届かない何かを掴もうと手を伸ばしたことは一度もなかった。それというのはつまり、出来る範囲のことしかしていないということになる。それはそれで悪いことではないが、それでは出来ることの範囲が拡がらないのもまた確かなことだ。握力を鍛えようというのならば当然、自身の限界を超えるまで筋肉を追い込まなければならない。僕は努力をしているつもりだったのだけれど、しかしそれは結果的になんの成果ももたらさない、努力とは呼べない不毛なものであったわけだ。

とはいえ、自身にそれほどストイックに向き合える人間は少ないだろう。先ほどの比喩を引き継げば、握力を鍛えなくとも「楽な握り方」のようなものは誰にだって身につけられる。何事も、なんとなしにでもとにかく続けていれば慣れてくる。効率よく物事を進めるにあたって楽なやり方を覚えていくのは重要なことであるし、当然すべきことでもある。問題は、効率化し浮いた時間に自身の可能性/能力を拡張していけるかということである。

ああ、自己啓発的なことやお説教のようなことを記したいわけではない。少なくとも僕自身はその重要な課題に充分に取り組めていなかったという振り返りをしているに過ぎない。

ではこれからはどうするか、という話になるわけだが、「じゃあこれから頑張ります」などと出来もしない嘘を吐くことを許せないのも僕の限界を象徴する心情だ。だってそうだろう、今まで出来なかったことをこれから頑張りますと言ったところで信憑性のカケラもない。具体的にどのように改善していくのか、その為には何を考えなければならないのか。少なくともその2点を明らかにしていない宣言や抱負など価値はない。そして今僕はその答えを出すことが出来ない。

それでも、大切なものを掴み損ねないために

つい最近、久しぶり連絡が取れた友人がいる。僕にもたくさんのことがあったように、彼にも色々なことがあって、諸々の事情から連絡を絶っていたのだということを聞いた。僕は彼について、人生において最も切実と言えるほどの後悔を抱いていることがある。

自らの中での彼がいかに大きな存在であったか、僕は生活の中でそれを見失ってしまった。故に、取り返しのつかないことをした。そう考えていた。しかし今回、彼と連絡が取れたことでその考えは変わりつつある。取り返しのつかないことなど、本当の意味ではないのかもしれないと思えるようになってきている。彼が死んでいたのならば、僕の中でのその出来事は取り返しのつかないものになってしまっていたかもしれない。しかし彼は生きていた。そして話をしてくれた。ならば僕らの関係を修復することも可能だろう。僕がもう間違えないように、気をつけることは可能だろう。

何千何万回と同じ言葉を繰り返している気もするが、人は不完全で、間違える生き物だ。しかし、それを自覚できる生き物でもある。生きている限り、一度の失敗に引き摺られる必要はない。やり直せるならば、丁寧にやり直せばいい。違う種類の過ちを犯してしまうのは仕方のないことで、同じ過ちを繰り返さなければそれでいい。今度こそ彼を大切に、そしてまた彼と同じように大切に思っている人を見失わないように気をつけたい。やはり僕は意気地なしで、具体的にどうするかは言えないけれども、同じ失敗をしないように気をつける。彼との再会は、そうしなければならないと強く感じる出来事だった。

自分に厳しくあることは非常に難しい。苦手だ。甘やかしたくてしょうがない。しかし自分が大切にしているものを喪うリスクを考えれば、僕は努力をしなければならない。努力をしたい。出来るかは分からないけれど、そうしていきたいし、そんな風に生きたいんだ。

怒ること、叱ること、たしなめることの違い、理不尽との死闘

怒り、という下らない快楽

怒りという感情は、人間が持つ他の感情と比較してもかなり強い力を誇る感情であると思う。瞬発力、瞬間最大風速でいえば、あらゆる感情の中で最も強いものなのではないかとさえ感じる。

さて、そんな怒りという感情はどんな時に生まれるのだろう。僕が経験則から導き出した結論としては、理不尽や納得のいかないこと、弱みを突かれた際の防衛、自己正当化の拠り所として生まれるのではないかと考えている。

仮にこの仮説を正とすると、怒りという感情は非常に独善的なものであると言える。相手を打ち負かす為や自身を守る為、という由来には客観的な観点が存在しない。つまり怒っている人間の視野は非常に狭く、自身のことしか見えていない。盲目的であり、建設的な思考が出来ない状況にあるといえる。

では、怒ることは悪いことか。それ自体が悪いわけではない。人が生きていく以上、自身を守ることはこの上なく重要なことである。それに、そもそも全く怒らない人など聖人か破滅的な思想の持ち主くらいだろう。このタイミングで吐露するとこれもまた自己正当化のような形になってしまうが、僕も怒りを覚える瞬間は多々ある。そしてそれはある程度仕方のないことであると諦めの心を持つべきであると思う。

しかし、こと教育という場においては少し話が違い、怒りという感情は悪でしかない。教育者が怒りを露わにすることは被教育者に一切の成長をもたらさない。それは一方的な攻撃、自己満足に過ぎない。僕は強く主張したい。この真理を理解していない教育者などそもそも教育者と名乗る資格はない。八つ当たりをする前に、自らの欠陥、為してきた教育の失敗を疑い、怒りの真の原因と背景を分析、建設的な改善を為すことが教育者としての義務なのだから。教育者とはいえ一人の人間であり、責任転嫁の快楽に溺れる権利はある。しかしそれは被教育者をそれに付き合わせる権利と同義ではない。この点についての反論はどうしても認められない。そしてこの文章の目的は他人を批判することではなく、自戒することであることも予め述べておきたい。

叱る、という行為に潜む幻想と毒

対して、叱る、という行為は比較的建設的な行為であると言える。相手の不足を指摘し改善を求める。なるほど被教育者の成長が期待出来る一つの有効な手法であると認めざるを得ない。僕が子供であった頃、両親は僕を丁寧に叱ってくれた。僕が新入社員であった頃、優しい先輩は適切に僕を叱ってくれた。そのおかげで今の僕がある。それは理解も納得もしている。故に、叱るという行為を批判することは僕には出来ない。

しかし、僕はどうも叱るという行為を好かない。恐らくその理由の一つに、僕が人にものを教える際に大切にしているモットーがある。

一般的に教育者と被教育者と言えば、なにかその二人の関係に明確な上下関係が存在するような聞こえがある。けれどもそれは大いなる間違いだ。教育者であろうが被教育者であろうが人間と人間であることに違いはない。立場はどうあれ、人と人、人間関係という領域においては常にそれこそが本質である。虚しいことではあるが、しかし我々が一所懸命に作り上げてきた暗黙の社会構造、ヒエラルキー、年功序列という悪習は人々に本質を忘れさせる毒を持っている。

確かに教育者と被教育者の関係において、思いやりや尊敬、謙虚等の作用により表面上の上下関係が構築されることはあるだろう。しかしその関係は、あくまでその場その時の立場や印象、感情に準拠した不確かなものだ。ある種の合意が限定的かつあやふやに存在しているだけに過ぎない。その感情が善か悪かという議論からは距離を取るとして、人の感情は何にせよ揺れ動き覆るものである。それを忘れ、年次や立場、年齢などに準拠した上下関係を構築しようとする罪深き人がいる。またその関係が絶対性を持ち永遠に続くものだと勘違う人もいる。彼らは悪習が映し出した幻にまんまと惑わされてしまった悲しくも卑しい人々だ。

何を隠そう僕自身も、そのような態度を取ってしまったことがある。今、僕はそのことを思い出すと叫ばずにはいられない気持ちになる。

当時僕がそのような態度を取ってしまった相手は、精神的に大人だった。余裕のある対応を貫き、僕をいなしてくれた。これは僕にとって、この件で唯一幸運なことだったと言えるだろう。果たして相手が彼でなかったらどうなっていただろうか。そしてその態度を受けていたのが彼ではなく、当時の未成熟な僕であったなら僕は何をしでかしてしまっていただろう。彼か僕か周囲の人間か、いずれにせよ誰かの心身は壊れてしまっていたかもしれない。そんな想像が僕の頭にへばりつき離れない。

話が逸れた。先に述べたように、一つの手法として上下関係を構築することや、マウントを取って相手に非を認めさせることを批判はしない。つまり、叱ることは悪いことではない。しかし、その関係を本質的な意味での上下関係であると勘違いをし、つけあがることがあってはならない。傲慢な振る舞いをすることはまだいい。しかしその傲慢さの根拠と目的を確実に持たなければそれは悪でしかない。人は僕は、何より自覚をしなければならないはずだ。僕は常にその意識を持たせるよう、自身に対する攻撃を続けている。

たしなめる、という行為の越境性

次に、たしなめるという行為並びにその行為が持つ意味について話したい。

改善や反省を促すという意味では、先の叱るという行為と類似したものである。一般的な感覚ではほぼ同じ行為を想像するだろう。けれども実は少しだけ意味の違う行為である。

たしなめる、という行為は立場や経験の違いを越境する権利を持つ。僕はそう捉えている。つまり、上司であろうが同僚であろうが先輩であろうが後輩であろうが、年齢や年次に限らず相手が反省すべきであると確信を持ったのなら、自身を顧みる必要もなく無条件にたしなめてよい。また一方で、たしなめられた側にはその促しを受容するか反発するかはたまた無視するか選択する権利を持つ。論理というものは、いくら本人からすれば正しそうに思えても必ず破綻の可能性をはらんでいる。人々がいくら滑らかな社会やコミュニケーションを構築しても、価値観や見解を統一することなど出来はしないのだから当たり前のことだ。

加えて、人間は完璧な生物ではないことも指摘しておかなければならない。どれほどの経験や立場があろうと間違ったことをしてしまう。首相であろうがニートであろうが常に全ての人から正しく見える人間などいない。僕自身も人にものを教える立場にありながら日々間違いだらけだ。

だから、たしなめることもたしなめられることも臆す必要はない。そこに立場などを考慮する余地はない。間違っていると感じたことをそう表明することは特別よいことでも特別悪いことでもない。たしなめることもたしなめられることも、他の方法より遥かに建設的な行為だと信じている。権力などという不確かな力を振りかざすことなく、個人としての論理や信念からの指摘をしてくれる人が僕は好きだ。だから僕自身もそうするし、誰もがそうあって欲しいと願う。

理不尽との死闘

不完全な人間が作ったものは、当然不完全である。バグのないプログラムなどない。それと同様に完璧な言語や文化、制度や社会、規範やルールなど存在しない。これらは全て本来人間が相互に生きやすい世界を構築すべく造られたものだ。しかしそれらが内包する不完全性から、想定外の理不尽が生まれることがある。人は、人の為に作ったはずのもので人を苦しめることがある。武器と戦争の歴史に鑑みても、それは最早仕方のないことだ。理不尽というものは、どうしても生まれてしまうものなのだ。

では理不尽を体感した人間、言い換えれば理不尽に侵された人間がすべきこと何か。絶望し、諦め、恭順することか。僕はそうは思わない。反骨の憤怒を燃やし、理不尽を憎むことか。そちらの方がまだマシに思える。が、充分ではない。

理不尽というものは、容赦なく我々を殺す。なんの比喩でもなく、それ人を殺すものなのだ。であるならば、我々は我々の生存戦略として、遭遇した理不尽は確実に殺しきらなければならない。全ての理不尽を殺すことは我々に不完全性がある以上不可能だ。しかし、目に見えたもの、あるいは体感したものを殺すことが出来ないはずがない。人として生き、人として尊厳を持とうとするならば、理不尽を殺すことは人の義務であるといえよう。

僕はこれまで、錯覚し、自身を攻撃し、他者を愛し、理不尽に殺され、理不尽を殺してきた。人間としてこの世に産み落とされた以上、恐らくこれからもずっとそうしていくのだろう。そしてそれを語り続けるんだろう、このクソみたいなインターネッツのなかで。

ALLY認定講座(セクシャルマイノリティ研修)を受けた僕が思うこと

アライとは

「アライ」とは、英語で「同盟、支援」を意味するallyが語源で、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシュアル・トランスジェンダー)の当事者ではない人が、LGBTに代表される性的マイノリティを理解し支援するという考え方、あるいはそうした立場を明確にしている人々を指す言葉

(引用元:https://jinjibu.jp/smp/keyword/index.php?act=detl&id=738)

社内でセクシャルマイノリティに関する任意参加の研修があるとのことで、参加してきた。身近にセクシャルマイノリティの方が多く、大学でも専攻と言うほどではないがジェンダー論をそれなりに学んできたことから、何か自分にとって刺激になるのではないかとの思いで参加を決めた。

これは本当に偶然なのだが、前回のエントリも性差別(にまつわる僕の無自覚の罪)について書いており、性というものは最近何かと僕の中でホットな話題になっている。そういえば以前にも男性学についてちょっと書いた。

三浦しをんさんが女性だと知って僕はショックを受けた - ここはクソみたいなインターネッツですね

アライ、というものは"ストレートアライ"とも言うそうで、主として自身はLGBT(orセクシャルマイノリティ)ではないという前提のもとで名乗る存在らしい。まずこのアライという存在、概念を知れたのは大きな収穫だった。受講した研修によればアライという存在はあくまで排他的マジョリティとマイノリティの間に立つ存在、つまりはマイノリティの理解者であり、排他的思想を批判したり啓蒙活動によってマイノリティへの理解を世界に強いるような存在ではないという。排他的思想自体も一つの多様性として受容し、あらゆる多様性を認め理解を示す。この一見不明瞭というかフワッとした印象を与える立場および目的こそがアライという概念の核であると僕は理解した。

LGBTという言葉に関して思うこと

大学で多少のジェンダー論を学び、社会人になってこのような研修を受けて尚、やはり僕はどこかこの性という領域の話に引っかかりを感じている。

まず初めに、僕の立場を表明しておく。僕はセクシャルマイノリティという表現は適切でないと考えている。この表現は当事者に対しある種のラベリング的なニュアンスを含んでしまうし、マジョリティ対マイノリティという構造、及びその認知を助長し得る。構築主義者の立場をとるつもりも構造主義(ポスト構造主義含む)的視点からものを述べるつもりもないが、世間が真の意味で多様性を認めることを正義だとするならば、そもそもこの領域に特別な表現や呼称の存在を許容してはならないはずである。誰がどんな立場でどのように性を受け止め考え行動しようが全て「普通」とするのが自然なのではないかと思う。今回の記事では便宜上セクシャルマイノリティという表現を多用するが、しかし本当のところはその言葉さえ失われるべき表現であると考えていると表明したい。

世間ではLGBTという言葉やレインボーの印(🏳️🌈)がセクシャルマイノリティのアイコンとして広く認知されていることに異論はないであろう。しかし、LGBTという言葉は決して全てのセクシャルマイノリティを包括しているわけではないということも注釈しておかなければならない。

そしてそもそもLGB(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル)は性的指向の話であり、T(トランスジェンダー)は生物学的性と性自認の不一致の話であるからして、これらが一緒くたにされているのは妙な話である。また、トランスジェンダーの話をするにあたっては性同一性障害(GID)という障害との違いを明確にしなければならない。それを明確にするためには更に"障害"という概念についての説明が必要になる。かなりややこしい話になるが、一つずつ考えていきたい。

本領域における「障害」の様々な定義

障害という言葉についての辞書引きは省略するとして、障がい者についての日本における法律上の定義を障害者基本法の第2条(定義)に当たることとする。

障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

重要なのは「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」と定義されている点。次に、病名としての性同一性障害の公的な定義に当たりたい。

性別といえば、男性か女性の2種類に分かれると多くの人たちは単純に考えます。しかし、性別には生物学的な性別(sex)と、自分の性別をどのように意識するのかという2つの側面があります。性別の自己意識あるいは自己認知をジェンダー・アイデンティティ(gender identity)といいます。多くの場合は生物学的性別と自らの性別に対する認知であるジェンダー・アイデンティティは一致しているため、性別にこのような2つの側面があることには気づきません。しかし、一部の人ではこの両者が一致しない場合があるのです。そのような場合を「性同一性障害」といいます。つまり、性同一性障害とは、「生物学的性別(sex)と性別に対する自己意識あるいは自己認知(gender identity)が一致しない状態である」と、定義することができます。

(引用元:厚生労働省 みんなのメンタルヘルス - 性同一性障害)

この定義が厚生労働省の見解なのか日本精神神経学会の助言を受けての見解なのかはわからないが、この定義は大きな誤りを含んでいる。もしこの定義を是とするならば、全てのトランスジェンダーを「障害」として位置付けてしまうことになる。障害者基本法における「障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態」という要件がすっぽり抜け、あまりに杜撰に「性同一性障害」を定義している。

実際に厚生労働省がこういった定義をしたのかあるいは委託先相談先の人間がそうしたのかは先述した通りわからない。しかし、省庁のページにこのような飛躍した正確でない定義を載せるのはいただけない。

実は障害者基本法とは別に性同一性障がい者に関する法令は存在しており、そちらでは性同一性障害を以下のように定義している。

第二条 この法律において「性同一性障害者」とは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致しているものをいう。(性別の取扱いの変更の審判)

(引用元:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律)

僕としてはこちらの定義の方がより正確なものであると感じる。「自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」という本人の意思を加味している点が先述の厚生労働省による定義との大きな違いである。即ち、トランスジェンダーであることと性同一性障害であることは必ずしも同一ではない、ということが読み取れるのだ。僕は正にそこに引っかかっている。トランスジェンダーは性(及び性自認)の多様性であり、それを認めようという話をしているのだから、病名としての性同一性障害と同一視することは何かひどくおかしな事のように感じられる。

決してトランスジェンダーの方を擁護して性同一性障害の方を誹謗しようというねらいや、またその逆もない。僕は概念的に別のものであるべき二つのものを同一として捉えていることについて、単純に引っかかりを感じているのである。

さらに言えば、性同一性障害を「障害」と呼ぶことにも違和感を覚えている。先に挙げた性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律や他の法律において、性別適合手術を行うために必要な医学的(病理学的)診断名として性同一性障害という名前を使っていることは理解できる。また、社会福祉の観点において障がいというくくりを与えることの利益も多少なれ想像できる。他の精神障がい、知的障がい、身体障がいと同様の扱い(あるいは内包)をすることでそれらに対する福祉と同様の福祉が提供できるという、福祉の拡張性を重視した論理からこのような状況になっているのだろう。

性同一性障害に関して思うところはたくさんあり、この場では語りつくせない。よってここではブルーボーイ事件を紹介し当領域における日本の司法の致命的な失敗、その後にわたる法整備の遅れの文脈を指摘するにとどめる。

加えて、アメリカ精神医学会による診断分類(DSM)ではDSM-5において「性同一性障害」という表現を「性別違和」という表現に修正したことにも触れておきたい。先述したように、現代日本の法律や医療制度において障害か障害でないかという区別が必要であるという文脈には一定の理解ができるし、障害という言葉用いている法令や日本精神神経学会(だけなのかは分からないが)を責めようというわけではない。しかしやはり(アメリカを世界の基準とすることの是非は置いておいて)世界的、時代的な潮流と鑑みるに障害という表現は改善の余地があるように感じられる。これは他の障がいにおいても同様である。

そもそも「マイノリティ」というのは本当なのか?

LGBTという言葉が全てのセクシャルマイノリティを表現出来ているわけではないということは先述した。では他にどの様なものがあるか例に挙げると、アセクシャル、ノンセクシャル、パンセクシャルなどがある。性自認や性的指向はデジタルな区分でなくグラデーションのように多様であるから、全てのマイノリティに名前をつけることは非常に難しい。そして名前をつける行為自体について、僕は文頭で表明したように反対の立場をとる。しかし今回は論理展開の都合上パンセクシャルに注目してもらいたい。

パンセクシャルは全性愛と訳されることもあるが、ここでは当事者であると自認されている方が「しっくりきた」と仰っている定義を挙げる。

引用元:パンセクシャルとバイセクシャルの違いをパンセクシャル当事者が語ってみた|LGBTメディア|Rainbow Life

しばしばB、バイセクシャルと混同されるパンセクシャルだが、「そもそも性別を気にしない」という点がバイセクシャルとの違いだと言える。

上記記事にも同様の事が書いてあり非常に共感を覚えたのだが、僕はこの定義を初めて見た時、今のパートナーが性適合手術を受けたいと言った時のことを想像した。パートナーの性的指向は引き続き僕の性に合致するとして、僕は性を訂正したパートナーとどう付き合っていくのだろうか。そのことを原因に離れるのかどうか。この問いはあまりに本質的であり、僕が「マイノリティ」という言葉に疑いを持つようになった理由である。

人によって違いはあるが、ホルモン注射による性適合(身体的な性の特徴を得る)過程には3〜4年の歳月がかかると当事者の方がおっしゃっていた。即効性のあるものではなく、徐々に移り変わっていくのだという。これが正しいとすると、もしパートナーが性適合をするとしても、直ちにその変化か目に見える形で現るわけではないということになる。

ならば、その時点ですぐさま問題となるのは将来の話のみである。当然のことながら、理想とする将来像、譲れないパートナー選びの基準やそれ自体の有無は人によって違う。この時生まれる判断軸を想像するに、大きくは六つ程の問いが生まれるだろう。

第一に、子供を残せるか残せないか。

第二に、同性の特徴(性質)を持つ人と生きていくことに自身の中で抵抗があるかないか。

第三に、社会的性別役割や性における封建的規範をパートナーに期待するかしないか。

第四に、世間における見え方を受容できるかできないか。

第五に、性が訂正されても同一の人間であると思えるか思えないか。

第六に、全てを差し置いて共に生きたいと思うか思わないか。根源的かつロマンティックな問いである。上記五つの問いは全て、結局のところこの問いに回帰する。

言うまでもなくこの段階で別々の道を歩むことを選択する人は当然いるだろう。そういった人を責めも擁護もするつもりはない。しかし、それが多数派であると断ずることについてはあまりに早計で、無根拠であると僕は考える。

加えて、パートナーの身体的性が訂正されていく過程を想像する。日々変化(修正でも訂正でも適合でもよい)していくパートナーを見て、僕は何を思うだろう。例えば体重の増減で考えてみよう。パートナーが少しずつ体重を増していったとして、その変化に強烈な違和感を覚えることは果たしてあるだろうか。僕の経験的範疇において、そんなことはないと断じよう。それと同様に、パートナーの身体的精神的性質が他の性へと転換されていくことで起こる関係の変化は、あるとしても緩やかかつ些細なことのように思える。それは果たして年齢を重ね考え方や価値観が変化していくことと、どれほどの違いがあるのだろう。そして、パートナー自身が性適合していく自身を喜んでいる姿、言い換えれば、願いを叶え幸せを得ていくパートナーを否定的なまなざしで捉えることができる人間はどれほどいるのだろう。

先ほどの六つの問いに、一つ一つ僕なりの答えを出していくとしよう。

- 子供を残せるか残せないかは僕にとってパートナーの判断基準にはなり得ない。

- 同性の特徴を持つ人と生きていけるかどうかは、その状況にならなければわからない。

- 社会的性別役割やその規範などそもそも僕の中には存在しない。

- 世間というものに恭順して生きたことはない。

- 性が訂正されても同一人物は同一人物である。向精神薬や抗不安薬によって気分を調整したとしても、僕は僕であると自認できることからそう言い切れる。

- そもそも上記五つの問いは僕にとって問題たり得ない。そして、全てを差し置いてでも共に生きたい。少なくとも今は現在のパートナーについてそう考えている。

また、僕はパートナーの喜びを共に喜べるような人間でありたいと願う。

よって、僕は自身についてパンセクシャルになり得ると結論した。この投稿をするにあたって、念のためパートナーに確認した。彼女は現在身体的性も性自認も女性であり、性的指向は男性であるそうだ。僕はそのことに少しの安堵感も覚えなかったことから、上記結論及びその論理強度に感情的強度を付与したことを記しておく。

では、僕のような人間が特殊なケースなのかどうか。統計的に証明しようとしても、この件に関しては慎重な自問自答と具体的な想像を経た人からデータを取らなければ意味がなく、困難である。その上、もし僕を特殊だとする立場の人がいたとして、その方がそう思えるパートナーを獲得していないからそう考えた可能性もある。未だ残る社会通念上の誤解や印象により僕のような人間に忌避感を持つ人でも、社会が変わればその忌避感が失われる可能性は大いにある。また、動物的本能が種を残そうとするのだから同性愛や子孫を残せない性的指向はやはり不自然だという論もあるだろう。僕の不勉強故に生物学やその類の学問のことはわからない。もしかすると生物学的にはそうなのかもしれない。しかし高次脳がこれほど発達した人類が生み出した社会および文化において、セクシャルマイノリティが多様性として受け入れられようとしている今、そのような本能がどれほど人間に対し威力を持っているのか僕は疑問に思う。

結論

つまり、誰もがセクシャルマイノリティになり得る可能性を持っており、であるならばセクシャルマイノリティはもはやマイノリティとは言えないのではないかというのが僕の主張である。

尚、本記事において様々な表現を用いましたが、特定の性、障がいをもつ方、また持たない個人を差別、攻撃する意図は全く御座いません。

悪気はなくとも、言葉は人を傷つける。

コミュニケーションというものは難しい。適切な言葉を選んで発することも難しい上に、相手の話を聴きしっかりと理解することもまた更に難しい。

男性の友人と飲んでいたとき、会計を済ませた僕らを可愛らしい店員さんがエレベーターまで送ってくれたことがあった。

「お仕事お疲れ様です。明日からも頑張って下さい、またお待ちしております。」

柔らかな笑顔で気持ちよく僕らを送り出してくれた店員さんに対し、友人はこんな言葉をかけた。

お姉さん、もう少しお仕事頑張って下さい。

店員さんはその言葉を聞いてキョトンとしていた。友人も店員さんの反応が予想外であったのか、一緒になってキョトンとしていた。ほんの少しの時間が過ぎて、可愛らしい店員さんの笑顔が引き攣り始めたその時、僕はこのコミュニケーション齟齬の全てを理解した。

僕の友人は、店員さんに対して「お前は仕事が出来ていないからもっと頑張れ」と叱責したのではなく、「閉店まであと少しの時間ありますが、お姉さんもそれまで頑張って下さい」とエールを送りたかったのだ。

しかし店員さんはそれを叱責だと受け取り、さっきまで上機嫌そうにしていた客が急にマサカリを投げつけてきたことに困惑する。友人は友人で丁寧に相手を労ったはずなのに、微妙な間を作り出してしまったり笑顔を引き攣らせた理由が分からず困惑する。

僕は慌ててディスコミュニケーションの構造を二人に説明した。店員さんは「なるほど!怒られたのかと思いました。」と笑顔を取り戻し、友人は「ありがとう、危うくサイコパスかなにかに見られるところだった」と胸を撫で下ろしたようだった。

昨今ではメールやチャット等、文面でのコミュニケーションをとることは誰もがやっていることであると思う。リモートで働く人も増えているし、そもそも対面でコミュニケーションを取ることをコストとして捉える風潮もある。しかし、情報量の多い対面のコミュニケーションでさえ先述した友人と店員さんのようなディスコミュニケーションは生まれてしまうのだから、文面ではもっと頻繁に、より悲惨なことが起きていると推察するのは自然なことだろう。なればこそ、我々は特に文面上のコミュニケーションを行う場合は普段より互いを気遣うべきだ。

言葉の重み

僕は基本的に大切な友人や恋人とはあまりラインやメールでのやり取りは行わないようにしている。表情の作り方、声のトーン、話すスピード、イントネーション、善意/悪意の有無、感情の強さ。これらの情報が付与されないコミュニケーションを苦手に思っている。恐れていると言ってもいい。

僕の言葉は率直すぎるというか、短慮になってしまうことが多いようで、気付かぬ内に人を傷つけてしまうことが今まで度々あった。基本的に人に嫌われたくない人間であるはずなのに、人を傷つけてしまっていて、それに気づくことさえ出来ていなかった。僕の言葉で傷ついた人がいるという事実を人伝に聞いた時なんかは結構ショックを受けた。それはもう、少なくとも二、三日引きずって落ち込むくらいに。

そういった経験から、僕は状況に合わせて慎重に言葉と態度を伝えることを心がけるようになった。当然今それが完璧に出来ている訳ではないし、考えるのが面倒になって短慮な言葉を発してしまうことも多々あるが、なるべく不本意な状況を作らないよう気をつけている。

それでも、やっぱりコミュニケーションは難しいと感じる。例え僕が本当に慎重に言葉を選んで大切なことを伝えようとしたとしても、相手がそれをどう取るかは結局のところわからない。僕なりに心を込めたメッセージを発したとしても、その重みや思いが相手にうまく伝わらないことはある。それは相手と自分の関係性の影響もあるし、自分の普段の立ち居振る舞いがそうさせているのかもしれない。

同じ言葉でも、誰にそれを言われるかで受け取り方や感じる重みは違う。僕の言葉や考え、アドバイスなんかを「そうだよね」と納得してくれたとしても、それが表面上の納得に過ぎず、「こうしたらいいかもしれないよ」と伝えたことが実行されないなんてよくあることだ。

よくあることなんだけれども、そういう時、僕は悔しさというか、不甲斐なさのようなものを強く感じる。うまく伝えることが出来なかった、僕では役に立てなかった、そんな思いが心の奥底にポツンと種のように残り、いつかパキパキと音を立てて発芽してしまうのではないかというぼんやりとした不安を覚える。でも、それってしょうがないことなんだと思う。

逆に、僕がそれほど重みを持たせずに発した言葉が相手には重く伝わってしまうこともある。それがひどく相手を傷つけることも。僕の軽い言葉で誰かが傷つくということは、つまりその誰かは僕の言葉を真摯に聴いてくれようとしていたということだ。そんなに僕を大切に思ってくれている人を傷つけてしまうなんて、本当に怖いことだ。傷つけるつもりはなくとも、言葉は時に相当な威力を持ってしまう。その刃は相手にも自分にも向けられる。

元気のない時期、単刀直入に言えば鬱病を患っていた時期に、僕はたくさんの人からアドバイスや心配の言葉をもらった。多くの人が、おそらく僕のためを思って本心から心配してアドバイスをくれていた。けれども、僕がその重さをしっかりと理解できていたかと言われると、わからない。もしかすると、僕に優しくしてくれた人々も、僕が感じるような悔しさを感じてしまっていたのかもしれない。僕が、そう感じさせてしまったのかもしれない。それを申し訳なく思う一方で、僕は僕が慎重に選んだ言葉の重みを理解して欲しいと願ってしまうエゴも捨てきれない。

そんなのは結局お互い様だ、と簡単に言ってしまうことはしたくない。簡単な話ではない気がする。物質世界において、言葉に重さなんてものはないのだけれど、でも、言葉の重みというものは確かに存在する。この話を難しくしているのは、それを計る尺度が人それぞれ違って、またその尺度自体も状況や相手、感情や思考によって大きく変化をすることだ。だからこそ、言葉の重さがもたらす問題と折り合いをつけるのはとても難しい。自身を省みて、相手にエゴを押し付けないようにしなければならない。そんなことが出来る清い人はなかなかいない。

そんな人はなかなかいない。そんなことはなかなかできない。けれども、僕ら人間はコミュニケーションを取らずにはいられない。面倒で、難しいことで、厄介なことで、大変なことなんだけれども、やっていかなければならないことなんだ。それがとても、僕には難しいよ。

本を読めるかどうか、という人生の指標

- 作者:窪 美澄

- 発売日: 2017/05/25

- メディア: 文庫

最近は、窪美澄と連城三紀彦の小説を読み漁っている。通勤時間には小説を、仕事中は仕事を早く終わらせて技術書や論文を、それぞれ時間を割り振って週に4〜5冊のペースで本を読んでいる。連城三紀彦『恋文』、窪美澄の『水やりはいつも深夜だけど』この二冊は限りなく完璧に近い小説だった。間違いなくオススメできる。僕の友人であったり、僕が書く文章を少しでも気に入ってくれている人がいるのならば、絶対に読んだ方がいいと断言できる小説だ。

そんなペースで本や論文を読む僕を見て、彼女は「活字に飢えてるね。もはや猟奇的だよ」と言う。確かにその通りだ。僕はストレスが溜まると狂ったように本や映画、漫画やアニメを消化し何かを補給しようとする。それは彼女の言う通り、まさしく猟奇的な程の衝動で、飢えという表現も相応しい。

きっと、現実逃避なんだ。何か活字や物語を消化して自分の中に取り込まないとこの物語性のない平坦な毎日に埋もれてしまうような、そんな焦燥感を僕は覚えている。意外にも、挫けそうになったり、挫けてしまった時にはそのような飢えは襲ってこない。自分でもそんなものを未だ残していたことに驚いてしまうんだけれど、辛い時や疲れた時にだけやたらと責任感や使命感のようなものが出張ってきて、辛さや疲れから離れることを許してくれない。僕はどうやら、辛くなる前や疲れていない時、つまり余裕が少しでもある内に出来るだけ現実逃避をするようにしているらしい。

転職面談の際「一番最近に読んだ本は何ですか」と問われ、僕は「銀河鉄道の夜です」と答えた。それが原因かどうかはわからないが、その会社の選考は落ちた。エンジニアとしては、技術書や自己啓発本を挙げるのが正解だったと思うし、一応の補足として技術書のタイトルもいくつか挙げた。相応しくない答えだったとは理解している。しかし、当時僕が最後に読了したのは宮沢賢治の銀河鉄道の夜であったし、そう告げることは僕にとって、企業に対する宣戦布告の意思表示でもあったのだ。

僕は、本を読めない程忙しかったり追い詰められたりする会社には絶対に入らない。今の会社は業務の役に立つ技術書ならば業務時間に読んでも構わないし、コアタイム外の時間に何をしようが成果さえ出せば構わない、なんならコアタイムの間にどこにいようが構わない、喫煙所でタバコを吸いながら作業をしてもいいとさえ言ってくれている。僕の上司や僕の同僚達は、僕にとってこの環境こそが給与や待遇よりもずっと価値のあるものであることをきっと知らない。何なら今の僕にとって、仕事先として重要なのは本を読めるかどうかの一点のみと言ってもいい。たとえ給与が多少下がったとして、自由に本が読める時間が増えるならば一向に構わない。それはまさしく僕のエゴであり、読書をすることでアウトプットの質が高まるなどとは決して約束出来ない。

このような環境が与えられ、僕がそれを本当に実行し始めたのはごく最近のことだ。別にそれでいいよ、と言われてはいたがいざ実行に移すとなるとどうせ批判が飛んでくるのだろうと悲観的に考えていた。だからこそ最近まで本気で転職を考えていたのだが、実際に業務時間内に本を読み、使える知識があればそれを共有するということをしていたら、その共有が批判されるどころか褒められるようになってきた。具体的にはこのブログに投稿した記事(下掲)を共有したり、すごいエンジニアの安井さんという方が発案されていたスクラム体験ワークショップ(下掲)をお昼休みに開催したりteam geekの宣伝をしている内に、なんとなくチームが上手く回り始めるようになってきた。そしてそんなことをしていたら会社全体に僕の存在が段々と認知されるようになってきた。

僕がソフトウェア開発について学んでいること - ここはクソみたいなインターネッツですね

まあ「あいつは何をやってるんだ?」というまなざしも多少はあるんだろうけれど、今のところ褒められることの方が多いので最早僕が今の会社を辞める理由も無くなった。こうなると転職活動もただの時間の浪費でしかなくなるので一旦ストップすることにした。

本を好きな時に読めて、またそれが認められるかどうか。僕はクオリティオブライフの重要な柱として、この指標を大切にしていきたい。そしてまた、そうしたことで気持ちに余裕を作り、大切な人との時間を優しさに満ちたものに保ちたいと、心から思う。